|

|

|

Name: ibis ..�㋉�ҁi15,947�|�C���g�j

Date: 2008/12/15(��) 18:28

No:25714

|

|

|

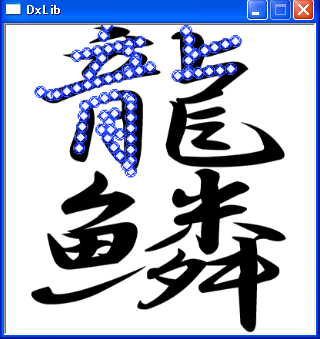

Title: ���~�Q�[������Ă݂��B

|

| |

�Ƃ���X���b�h�����Ă��灛�~�Q�[������肽���Ȃ����̂ŁB

�ł��Q�[�������̂͂��܂�D���ł͂Ȃ��̂ŁA1���Ԕ����炢�ňӗ~���������܂����B

���ꂩ��͂��������l�����ɃL�[�{�[�h�@���āA�C�Â��Γ������̂��ł��Ă��A�Ƃ��������ł��B

�̂ɏI�ՂɃR�[�f�B���O���������́u�����Ή��ł��ǂ��v�݂����ȏ�ԂɂȂ��Ă܂����E�E�E

���쎞�Ԃ�2���Ԃ��傢�B

���Ȃ�ł��傤�˂��A���C�u�����Ƃ����͉̂����Ԃł��y���߂�̂ł����B

�p�@:

1.�����������Ă���}�X���N���b�N���ē��͂��܂��B

2.1���J��Ԃ��܂��B

3.���s���莞�Ƀ_�C�A���O�{�b�N�X�ŏ��҂�\�����܂��B�_�C�A���O�{�b�N�X�������ƃv���Z�X���I�����܂��B

4.���������̏ꍇ�͉����N����܂���B�蓮�ŏI�����Ă��������B

���W�v�Z�����������C�����܂����A

�܂���������g�Ƃ������Ƃŋ����Ă���Ă��������ȁB

���A���������B

��₱�����Ȃ��Ă�̂ňꉞ���L���Ƃ��܂����A

����̓R���\�[���A�v���P�[�V�����Ƃ��ăR���p�C�����Ă܂��B

313�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

Name: Dixq (�Ǘ��l) ..�`���Ȃ�n�b�J�[�i926,891�|�C���g�j

Date: 2008/12/15(��) 18:34

No:25717

|

|

|

Title: Re:���~�Q�[������Ă݂��B

|

| |

�V��ł݂܂����O�O

����́A��l������Ă��Ƃł����H���@�����

�����́��~�Q�[����������Ƃ���܂��B

���̓����͍ŋ��`�h�����̂ɋ�J���܂����O�O�G

�܂��ŋ��̂`�h��邽�߂ɂ͎������ŋ��̃A���S���Y���m���ĂȂ��Ƃ����Ȃ���ł���ˁE�E�B

�m�[�g�ɉ��x�������Ł��~�Q�[�������čl�����L��������܂��B

�����Ȃ�ł��傤�˂��A���C�u�����Ƃ����͉̂����Ԃł��y���߂�̂ł����B

�����Ȃ�ł������A���͋t�ŃQ�[������Ă�Ɖ����ł��Q�Ȃ��đ��v�ł��i��

151�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: ibis ..�㋉�ҁi16,048�|�C���g�j

Date: 2008/12/15(��) 18:48

No:25723

|

|

|

Title: Re:���~�Q�[������Ă݂��B

|

| |

>��l���

����A2�l�p�Ƃ��������ƌ������B

�m���ɂ����1�l�ł͊y���߂܂���ˁB

���̓�AI�ł�����Ă݂܂��傩�˂��B

>�ŋ�AI

���[�B

�����A�D�揇�ʂ��u�l�ޏ�>�^��>������ɓG�����Ȃ��p>�Ίp�ȊO�̊p(���łɊp������Ă�ꍇ)>�p>����ȊO�v�݂����Ȋ������ȁB

�Ƃ肠�����A�C�������Ȃ����č��W�v�Z�����P���܂����B

����ς���W�v�Z�Ԉ���Ă܂����B

101�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

Name: onboro ..�҂�҂�i11�|�C���g�j

Date: 2008/12/15(��) 18:37

No:25718

|

|

|

Title: DX���C�u�����ɂ���

|

| |

�Q�[���v���O���~���O������Ă݂悤�Ƃ��āADX���C�u�����𗎂Ƃ��ĊȒP�ȃv���O����������Ă݂Ă�����ł���1>c:\program files\microsoft visual studio 8\vc\platformsdk\include\mmreg.h : warning C4819: �t�@�C���́A���݂̃R�[�h �y�[�W (932) �ŕ\���ł��Ȃ��������܂�ł��܂��B�f�[�^�̑�����h�����߂ɁA�t�@�C���� Unicode �`���ŕۑ����Ă��������B�ƃG���[���o�܂��B�ǂ�����Ƃ������ł��傤���H

�v���O���~���O�̒m���͂�����x�͔c���ł��Ă��܂��B

11�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

Name: Dixq (�Ǘ��l) ..�`���Ȃ�n�b�J�[�i926,982�|�C���g�j

Date: 2008/12/15(��) 18:39

No:25719

|

|

|

Title: Re:DX���C�u�����ɂ���

|

| |

�uwarning�v�Ə����Ă���܂���ˁB����͌x���Ƃ����ăG���[�ł͂���܂���B

�x���͏o�Ă��Ă��R���p�C���o���܂��B

�Ƃ肠�����A�����͖������Ă����v�ł��B

�����C�ɂȂ�A�x���R�[�h��x�����b�Z�[�W�ŃO�O���Ă݂Ă��������B

�����o�Ă���Ǝv���܂��B

91�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

Name: ���� ..���������i2,458�|�C���g�j

Date: 2008/12/13(�y) 18:26

No:25623

|

|

|

Title: for��

|

| |

�ǂ���for��������ăA�h�x���`���[�Q�[���ۂ����̂���낤�Ƃ��Ă���̂ł����A

���܂��������Ă���Ȃ��A�Ȃ�����Ă���Ȃ��ł��B

�܂��A�E�B���h�E���N���b�N�������͓����������ʼn����Ȃ��ɂȂ��Ă��܂��悤�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

����for���̓��e�ł��B

for(i=0;i<10;){

if(CheckSoundFile==0)

PlaySoundFile ( "music/kyoku.wav" , DX_PLAYTYPE_BACK ) ;

ClearDrawScreen(); // ����ʂ̃f�[�^��S�č폜

LoadGraphScreen( 0, 0, "graph/haikei1.png" , FALSE ) ;

LoadGraphScreen( 50, 270, "graph/hito1.png" , TRUE ) ;

LoadGraphScreen( 550, 270, "graph/hito2.png" , TRUE ) ;

if(i==0)

DrawString( 70, 350, "��", black);

else if(i==1)

DrawString( 70, 350, "��", black);

else if(i==2)

DrawString( 70, 350, "��", black);

else if(i==3)

DrawString( 70, 350, "��", black);

else if(i==4)

DrawString( 70, 350, "��", black);

else if(i==5)

DrawString( 70, 350, "��", black);

else if(i=6)

DrawString( 70, 350, "��", black);

else if(i==7)

DrawString( 70, 350, "��", black);

else if(i==8)

DrawString( 70, 350, "��", black);

else if(i==9)

DrawString( 70, 350, "��", black);

ScreenFlip() ; // ����ʃf�[�^��\��ʂ֔��f

if(Key[KEY_INPUT_RETURN]==1)

i++;

}

743�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

Name: kazuoni [URL] ..�n���̃v���O���}�[�i41,790�|�C���g�j

Date: 2008/12/13(�y) 19:05

No:25626

|

|

|

Title: Re:for��

|

| |

���݂܂���B�悭�Ӗ����킩��Ȃ��̂ł����B�B

�悭�Ȃ��Ƃ������L�q���Ă����܂��B

LoadGraphScreen()�͏d���i�H�j�����Ȃ̂ŁA

�Ȃ�ׂ����Ȃ������ق����ǂ��ł��B

for���̊O�ɏo���܂��傤�B

���̂܂܂��ƁAreturn���������܂ł��̂������Ăяo���Ă��邱�ƂɂȂ�̂ŁA

�����������Ă���̂��ƁB�B

PlaySoundFile()�̏������悭�킩��Ȃ��̂ł����A

for�������o�b�N�T�E���h�ŗ����Ȃ�Afor���̊O�ɏo���܂��傤�B

���̂܂܂��ƕ����Ԃ��Ă��邽�тɍŏ�����Đ����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B

168�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: ���� ..����ҁi2,590�|�C���g�j

Date: 2008/12/13(�y) 19:17

No:25629

|

|

|

Title: Re:for��

|

| |

�O�ɏo���Ă݂��̂ł����A��͂�ʖڂŁA���ς�炸�G���^�[�����Ă��������A�E�B���h�E���������ʼn����Ȃ��ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�Ȃ͂�������Ă��Ȃ��Ȃ痬���Ƃ��������ɂ��Ă���̂ł��̂悤�Ȃ��Ƃɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��Ƃ͎v���̂ł������̕ӂ͂ǂ��ł��傤���H

�����A��PlaySoundFile��for�̊O�ɂ�������ʈꉞ����܂����B

132�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: kazuoni [URL] ..�n���̃v���O���}�[�i42,035�|�C���g�j

Date: 2008/12/13(�y) 19:30

No:25630

|

|

|

Title: Re:for��

|

| |

>�O�ɏo���Ă݂��̂ł����A��͂�ʖڂŁA���ς�炸�G���^�[�����Ă��������A

>�E�B���h�E���������ʼn����Ȃ��ɂȂ��Ă��܂��܂���

��̃R�[�h�����ł́A������ƕ�����܂��A

for������o���������ł��A

main��while�Ŗ���Ăяo���Ă��܂��Ă��Ă��������Ƃ��N����܂��B

�Ăяo���͈̂�x�����ɂ��Ă��������B

>�Ȃ͂�������Ă��Ȃ��Ȃ痬���Ƃ��������ɂ��Ă���̂�

>���̂悤�Ȃ��Ƃɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��Ƃ͎v���̂ł������̕ӂ͂ǂ��ł��傤���H

����Ȃ���[�v�ň�x�����Ăяo�����ق��������Ǝv���܂��B

245�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: �ȂȂ� ..���������i1,419�|�C���g�j

Date: 2008/12/15(��) 15:24

No:25704

|

|

|

Title: Re:for��

|

| |

Key[KEY_INPUT_RETURN] �� 1 �ɂȂ�̂͂��ł����H

������ 1 �ɂȂ��Ă���ꍇ���� i++ �����Ă���悤�ł����A1 �ɂȂ�Ȃ����胋�[�v�͉i���Ɏ~�܂�܂���B

42�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: Dixq (�Ǘ��l) ..�`���Ȃ�n�b�J�[�i926,037�|�C���g�j

Date: 2008/12/15(��) 15:33

No:25706

|

|

|

Title: Re:for��

|

| |

CheckSoundFile�͊��ł�����A���Ƃ��Ă̋L�q�����ĉ������B

��A���̂܂܂ł͉��x�����[�v�Đ����鎖�ɂȂ�Ǝv���܂����A���[�v�Đ�����Ƃ��́A���[�v�̃I�v�V�������w�肵�܂��傤�B

�܂��A�T�E���h���A�摜����U�������ɓW�J���Ă���g���悤�ɂ��ĉ������B

�ڂ����̓Q�[���v���O���~���O�̊ق�T���v���v���O���~���O�̊ق������������B

�܂��AKey�ɃL�[�̓��͏�Ԃ��i�[����Ă��܂���i++���s���܂���B

������ProcessMessage�����I�ɌĂȂ��Ɖ����s�\�ɂȂ�܂��B

�c�w���C�u�������g�����v���O�����R�[�h�̍��i��

http://dixq.net/g/#41

���̕ӂ��Q�l�ɂ��ĉ������B

253�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: Dixq (�Ǘ��l) ..�`���Ȃ�n�b�J�[�i926,186�|�C���g�j

Date: 2008/12/15(��) 15:39

No:25707

|

|

|

Title: Re:for��

|

| |

�����悤�Ȃ��Ƃ��s�����߂̃T���v�����قǂ̃����N��̃R�[�h�����ɍ���Ă݂܂����B

#include "DxLib.h"

int Key[256];

int GetHitKeyStateAll_2(int GetHitKeyStateAll_InputKey[]){

char GetHitKeyStateAll_Key[256];

GetHitKeyStateAll( GetHitKeyStateAll_Key );

for(int i=0;i<256;i++){

if(GetHitKeyStateAll_Key[i]==1) GetHitKeyStateAll_InputKey[i]++;

else GetHitKeyStateAll_InputKey[i]=0;

}

return 0;

}

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow ){

int i=0;

char DataStr[21]="��������������������", DrawStr[3]={0,};

ChangeWindowMode(TRUE);//�E�B���h�E���[�h

if(DxLib_Init() == -1 || SetDrawScreen( DX_SCREEN_BACK )!=0) return -1;//�������Ɨ���ʉ�

while(ProcessMessage()==0 && ClearDrawScreen()==0 &&

GetHitKeyStateAll_2(Key)==0 && Key[KEY_INPUT_ESCAPE]==0 && i<10){

strncpy(DrawStr,&DataStr[i*2],2);

DrawFormatString(0,0,GetColor(255,255,255),"%s",DrawStr);

if(Key[KEY_INPUT_RETURN]==2)

i++;

ScreenFlip();

}

DxLib_End();

return 0;

} �@

�G���^�[�������Ȃ���m�F���Ă݂ĉ������B

149�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

Name: Dixq (�Ǘ��l) ..�`���Ȃ�n�b�J�[�i925,784�|�C���g�j

Date: 2008/12/15(��) 15:25

No:25705

|

|

|

Title: �����_�^�̊ف@���p�K�������

|

| |

��w����w�Z���ɒʂ��Ă�����X�͖Z�����Ȃ��Ă��鎞�����Ǝv���܂����A�F���������߂����ł��傤���B

���_�^�v���O���~���O�̊ق̗��p�K����������܂����B

http://dixq.net/rp/kiyaku.html

�u���p���������ǂ�����������Ă���������_�����Č���ꂽ�����Ȃ��v

�u�摜�������ŗp�ӂ���̂��߂�ǂ������v

�u�v���O�������ǂ�ʃI���W�i���ɂ�������̂����ꂶ��킩��Ȃ��v

����Ȑ����������̂ŁA

�E�摜�̓g�pOK

�E���܂�ɂ��̂܂܂̃R�s�[�ɋ߂����łȂ�������A�̔��A���Ɛ���̗��pOK

�E���_�^�̃v���O�������g���ăA�N�V�������N�����Ƃ��͊�{�I�ɕ��������OK

����Ȋ����ɕύX���܂����B

�ǂ̂悤�Ɏg����̂��c�������͂��Ă��������̂ŁA�g�p���ĉ��������ۂ͂��萔�ł����������肢���܂�m(_ _)m

344�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

Name: �Ƃ��� ..�҂�҂�i211�|�C���g�j

Date: 2008/12/04(��) 18:23

No:25087

|

|

|

Title: �������E������p�����v���O����

|

| |

���������b�ɂȂ��Ă��܂��B

����͂b����ɂ��Ď��₳���Ă��������܂��B

�`�`�`�`�`�`�`�v���O�����ɂ��ā`�`�`�`�`�`�`�`

���a�̃v���O�������쐬���ł��B

�T�v�Ƃ��āc

�O�������Ȃ�

�P���Ԃ�����

�Ǝv���Ă��������B

��Ƃ��āc

�w�O�O�P�O�P�O�P�P�P�O�O�P�O�x

�Ƃ������ꍇ�ł��B

���E�[�ƍ��[�͘A���������̂ƍl���Ă�������

�u�����v

���P�i�ԁj�͑O�Ɉړ�����

���P�͑O�ɂO�̏ꍇ�O�ɐi�ނ��Ƃ��o����

���P�͑O�ɂP���������ꍇ���̏�ɂƂǂ܂�

�ł��B

�������J��Ԃ��Ă��܂��B

�������ƁE�E�E

�ၨ�w�O�O�P�O�P�O�P�P�P�O�O�P�O�x

�����w�O�O�O�P�O�P�P�P�O�P�O�O�P�x

�����w�P�O�O�O�P�P�P�O�P�O�P�O�O�x

�̂悤�ɓ����Ă����܂��B

�i���v���O�����Q�Ɓj

����͂��̃v���O�������쐬���A���̃v���O���������Ɏ��̃v���O�������쐬���悤�ƍl���Ă����Ƃ���

�ǂ̂悤�ɂ���悢��������Ȃ��Ȃ������ߎ��₵�܂����B

�`�`�`�`�`�`��肽���v���O�����`�`�`�`�`

��قǂ́��̏����ɉ���

���P������m���łO�ɂȂ�

���O������m���łP�ɂȂ�

�Ƃ������Ǝv���Ă��܂��B

rand time ���Ȃǂ��g���悢�̂��ȁH�Ǝv���č쐬���Ă����̂ł���

��肭�����܂���ł����B

�A�h�o�C�X�E�ӌ���낵�����肢���܂��B

211�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

Name: conio ..���S�ҁi5,142�|�C���g�j

Date: 2008/12/05(��) 08:57

No:25112

|

|

|

Title: Re:�������E������p�����v���O����

|

| |

srand���ƁArand�����g�������Ǝv���܂��B

-------------------------------------

srand(time(NULL));

if(rand() % 5 == 4)

x = (x + 1) % 2

-------------------------------------

���ɂP�𑫂��ĂQ�Ŋ���A

�����O�̏ꍇ�́A���͂P�ɁA

�����P�̏ꍇ�́A���͂O�ɂȂ�܂��B

���Ƃ͂��̏��������s�����m�������߂Ă���������Ǝv���܂��B�i�����ł͖�T���̂P�j

����Ȋ����ŁA�ǂ��ł��傤�H

100�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: �Ƃ��� ..�҂�҂�i237�|�C���g�j

Date: 2008/12/06(�y) 20:27

No:25236

|

|

|

Title: Re:�������E������p�����v���O����

|

| |

���肪�Ƃ��������܂��I

�������A���̕������v���O�����̂ǂ̕��ʂɓ��ꂽ��ǂ��������炸�����Ă��܂��B

�A�h�o�C�X��낵�����肢���܂��B

26�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: �g�؎��D [URL] ..�n���̃v���O���}�[�i66,873�|�C���g�j

Date: 2008/12/07(��) 18:55

No:25297

|

|

|

Title: Re:�������E������p�����v���O����

|

| |

���A�v���O��������͒��ł��B

Windows���ŃR���p�C������ƃG���[���o�܂��ˁB

������Ƃ���ň���������܂����B

�ʂ�������y������܂������AC99�ō���Ă��܂��ˁB

����������������Ă��܂��܂����B

���{�I�Ȗ��Ȃ̂ŕ��������̂ł����A

�����Ɨ�̓�������v���Ă��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

�{���ɂ��̏����A���̓������ł����̂ł��傤���H

�Č������肢�܂��B

8�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: �g�؎��D [URL] ..�n���̃v���O���}�[�i67,050�|�C���g�j

Date: 2008/12/07(��) 22:42

No:25311

|

|

|

Title: Re:�������E������p�����v���O����

|

| |

��ʂ�v���O�����ǂ�ł݂܂����B

���̂܂ܕύX��������́A

�ŏ�����S����蒼�����ق����������ł��B

�܂��́A�v��������Ƃ��ׂ��ł��ˁB

�C�Â��Ă��Ȃ���������Ȃ����_������܂��B

�Y�t���Ă�������v���O�����͂��ꂼ��̎Ԃ̑��ړ��������Ō�ɏo���܂���ˁB

�r���ŏ������ԂƁA�r���œ����Ă����Ԃ͂ǂ�����̂ł����H

129�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: �Ƃ��� ..�҂�҂�i724�|�C���g�j

Date: 2008/12/07(��) 22:43

No:25312

|

|

|

Title: Re:�������E������p�����v���O����

|

| |

��͂��肪�Ƃ��������܂�

���Ƃ���Unix(Linux)���ō쐬���Ă��܂�

�o�b���̏�������̂ł��̂ŏڂ������Ƃ�������܂���B

���ׂĂ݂����Ǝv���܂��B

�b�X�X�A�b�X�T�A�b�X�O�Ȃǂ̋�ʂ��ڂ����͕������Ă��Ȃ��̂ł����E�E�E

Windows���Ńv���O��������������Ƃ��Ȃ��̂ŁAWindows�ł̓���m�F�͍s���Ă��܂���B

�܂��Ƃɐ\�������܂���B

���̂o�b��̓���m�F�ł́E�E�E

gnuplot��ʼn~�n�Ɂ��������`�ɂȂ��Ă��܂��B

��P

n�@ �@�����������������@�i�E�ƍ��͌q�����Ă���j

n+1�@�@����������������

n+2�@�@����������������

n+3�@�@����������������

n+4�@�@����������������

�̂悤�Ȍ`���~��ɂȂ��Ă��܂��B

���쒆�̂P�R�}��Y�t���܂����B

�����Ƃ��ẮA

���P�͑O�Ɉړ�����

���P�͑O�ɂO�̏ꍇ�O�ɐi�ނ��Ƃ��o����

���P�͑O�ɂP���������ꍇ���̏�ɂƂǂ܂�

����{�Ȃ��Ƃɕς��͂���܂���B

�����A��������m���Ł��ɁE�E�E

�@�@�@��������m���Ł��ɁE�E�E

�ς��悤�ȃv���O�������쐬�������Ǝv���Ă��܂��B

����̓����_���ȁ��A���ɂ������Ǝv���Ă��܂�

�m�����O�̏ꍇ�͗�P�̂悤�Ȍ`����ύX�͂Ȃ��Ƃ����Č`�ł��B

�m�����P�O�O�̏ꍇ�͔��]����Ƃ����`��

�i���]�㎟�̎��ԂɈړ��A�ړ���ɔ��]�͌��i�K�ł͂ǂ���ł��悢�Ǝv���Ă��܂��j

���݂t�o���Ă���v���O���������̂܂g�킸��

�����Ɨǂ����@������A�h�o�C�X������Ə�����܂��B

�e�Ȏ��₠�肪�Ƃ��������܂��B

������Ȃ����Ƃ�����ΐF�X�����Ă��������B����t���������悤�Ǝv���܂��B

487�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: �ǂ��� ..�҂�҂�i75�|�C���g�j

Date: 2008/12/07(��) 22:50

No:25314

|

|

|

Title: Re:�������E������p�����v���O����

|

| |

���_�̎w�E���肪�Ƃ��������܂��B

���ړ������̂��Ƃ͋C�Â��Ă��܂���ł����B

����ł́A�ړ����������A�ǂꂭ�炢���ݍ������̃v���O��������낤�Ǝv���Ă��܂��B

�ǂꂭ�炢�̊m���ŎԂ������Ă���Ώa����̂�

�ǂꂭ�炢�̊m���ŎԂ��o��ΑS���a���Ȃ��Ȃ�̂�

���̋��ڂׂĂ݂����Ǝv���Ă��܂��B

�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂�

75�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: �g�؎��D [URL] ..�n���̃v���O���}�[�i67,382�|�C���g�j

Date: 2008/12/07(��) 23:30

No:25319

|

|

|

Title: Re:�������E������p�����v���O����

|

| |

�������Ɨ�̓�������v���Ă��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

���{���ɂ��̏����A���̓������ł����̂ł��傤���H

���Č������肢�܂��B

�����͊��Ⴂ���������̂ŏC���ł��B

���X�̏������v���O�����̓��삪��v���Ă��Ȃ��̂ŁA

���̕����͖�肪�Ȃ��̂ł��傤���H

(�����������̂ق����������Ƃ͎v���܂����B)

�܂��A�v���O������ł̈ړ������Ɨ�ł̈ړ��������قȂ��Ă���̂����͂Ȃ��̂ł��傤���H

�A�h�o�C�X�Ƃ��ẮA

�܂��́A�v�����āA

�m���ϓ����Ȃ��ꍇ�̃R�[�h����蒼���Ă݂Ă��������B

(���̍ێ����ɕK�v�Ȃ������͏o���邾���Ȃ�����)

���̂Ƃ��̍l������

���͈�{�Ȃ�ł���ˁB

�Ȃ�ꎟ���z��Ɍ����Ă�悢�ł��B

�Ԃ̈ʒu�ł����A�ꎟ���z��ɂ��̂܂�������ł�����悢���ƁB

���ɎԂ̓������ł����A����͓Y�t���Ă���R�[�h���Q�l�ɂ�������ł��B

#�R�����g���������ł͑�w�̌����̂悤�Ȃ̂ŁA���ɕ�����l������Ǝv���̂ł������̂ق��������Ǝv���܂����B

332�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: conio ..���S�ҁi7,899�|�C���g�j

Date: 2008/12/07(��) 23:56

No:25321

|

|

|

Title: Re:�������E������p�����v���O����

|

| |

�@�Ԃ͑O�i�E�j�ɐi��

�A���[�v���Ė߂��Ă���i��ԍ��ɖ߂�j

�B�O�i�E�j�ɎԂ��������ꍇ�����Ȃ�

�Ƃ肠�����A�Q�l�ɂȂ邩�͕�����܂����̏��������Ńv���O����������Ă݂܂����B

�ˊэ�Ƃō�����̂Ń~�X�Ȃǂ��邩������܂���B

-------------------------------------------------------------

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

#include <windows.h>

#define NUM 20

int a[NUM] = {0};

void set(void)/*�Ԃ�z�u����B*/

{

srand((unsigned)time(NULL));

for(int i = 0; i < NUM; i++)

a[ i ] = rand() % 2;

}

void hyouzi(void)/*���݂̏�Ԃ�\������*/

{

for(int i = 0; i < NUM; i++)

printf("%d��",a[ i ]);

printf("\n");

}

void idou(void)/*�Ԃ��E�Ɉړ�������*/

{

for(int i = 0; i < NUM; i++)

if(a[ i ] != 0 && a[(i + 1) % NUM] == 0){

a[(i + 1) % NUM] = 1;

a[ i ] = 0;

i++;

}

}

int main(void)

{

set();

while(1){

hyouzi();

idou();

Sleep(3000);

}

return(0);

}

-------------------------------------------------------------

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: �Ƃ��� ..�҂�҂�i756�|�C���g�j

Date: 2008/12/09(��) 13:13

No:25380

|

|

|

Title: Re:�������E������p�����v���O����

|

| |

�l�X�ȃA�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��I

������V�������v���O�������쐬���悤�Ǝv���܂��B

32�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: Justy ..�n�b�J�[�i284,567�|�C���g�j

Date: 2008/12/11(��) 01:52

No:25531

|

|

|

Title: Re:�������E������p�����v���O����

|

| |

> �g�؎��D����

�@�ŏ��̕��������Ă��Ȃ��̂ł����A

��get_rand()

�@Unix�ŃR���p�C�������Ƃ��ARAND_MAX�� 0x7fffffff�������肷��ƁA

get_rand()�ł������Ȃ��Ɓi�I�[�o�[�t���[�g�Ƃ��j�ɂȂ�܂��H

��struct grand

�@���I�u�W�F�N�g�����s����Ƃ����� srand�� time()���ČĂ�Ă��܂����A

������đO����s���ƂقƂ�Ǎ����Ȃ��ꍇ�A�����l�� rand()���o�͂��Ă��܂��̂ł�

�Ȃ��ł��傤���H

��std::random_shuffle(road.begin(),road.end(),grand())

�@���̍s��������Ƃ��������ł��Bgrand�̈ꎞ�ϐ��� ��const�ȎQ�Ƃœn���Ă��܂��B

203�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: non ..�㋉�ҁi20,772�|�C���g�j

Date: 2008/12/11(��) 10:58

No:25544

|

|

|

Title: Re:�������E������p�����v���O����

|

| |

�ŏ��̐����ł�

�@�@�@�@�@���i�s����

�ၨ�w�O�O�P�O�P�O�P�P�P�O�O�P�O�x

�����w�O�O�O�P�O�P�P�P�O�P�O�O�P�x

�����w�P�O�O�O�P�P�P�O�P�O�P�O�O�x

�ł������A���̐����ł́A

�@�@�@�@�@���i�s����

n�@ �@ �����������������@�i�E�ƍ��͌q�����Ă���j

n+1�@�@����������������

n+2�@�@����������������

n+3�@�@����������������

n+4�@�@����������������

�ƂȂ��Ă��܂��B

���͂ŏ����ꂽ�������炷��A�ŏ��̕����������̂��Ǝv���܂����A

���̂́A���݂̃v���O�����͂����Ȃ��Ă��邩��܂����Ƃ��������������̂ł��傤���H

�v����Ɏ����Ԃ͈�Ăɓ����̂��A���Ԃɓ����̂��ł��B

���R�̏�ԂȂ�A�d�Ԃ̂悤�ɓ����x�œ����Ė��Ȃ����ǁA

�Ԃ̏a�̂悤�ȏꍇ���ƁA�����e���|�A�X�^�[�g���x��܂����̂ˁB

���āA�ǂ����H

conio����̃v���O�����ł͔z��̂O�Ԃ���X�^�[�g���Ă��܂����A�Ō��NUM-1�Ԗڂ̎Ԃ�

�O�Ԗڂ̈ʒu�����ɍs���܂����A���̂Ƃ����łɂO�Ԗڂ̎Ԃ͂P�Ԗڂɓ����Ă���̂�

�܂����Ǝv���܂��B

402�|�C���g �𗎂Ƃ��Ă��܂����B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: non ..�㋉�ҁi20,885�|�C���g�j

Date: 2008/12/11(��) 11:58

No:25546

|

|

|

Title: Re:�������E������p�����v���O����

|

| |

���̂��������Ⴂ�����Ă܂����B

�@�@�@�@�@�i�s������

n�@ �@ �����������������@�i�E�ƍ��͌q�����Ă���j

n+1�@�@����������������

n+2�@�@����������������

n+3�@�@����������������

n+4�@�@����������������

�i�s�������t�ł����B�Q�̐����͂܂����������ł����B��ώ��炵�܂����B

79�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: �Ƃ��� ..�҂�҂�i791�|�C���g�j

Date: 2008/12/15(��) 14:15

No:25698

|

|

|

Title: Re:�������E������p�����v���O����

|

| |

�b�{�{�̃T���v���R�[�h�@�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B

�b�{�{�͐G�������Ƃ��Ȃ��̂ŁA������@�ɕ��i��ǁj���܂��B

35�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

Name: �g�g ..�҂�҂�i166�|�C���g�j

Date: 2008/12/15(��) 13:51

No:25697

|

|

|

Title: �A���}�l�[�W�h�ȃQ�[���v���O���~���O�ɂ���

|

| |

����ɂ���

���AVC++�ŃQ�[���쐬���͂��߂悤�ƍl���Ă��܂��i���S�҂ł��j�B

���̃v���O���~���O�Ɋւ��ċC�ɂȂ����_���������̂Ŏ��₳���Ē����܂����B

�ŋ߂̃Q�[���v���O���~���O�i����Q�[���E���l�Q�[���j�ł́A�}�l�[�W�h�R�[�h���A���}�l�[�W�h�R�[�h�̂ǂ���ŏ�����邱�Ƃ����W���[�Ȃ̂ł��傤���H

�܂�VC++2008�ŃA���}�l�[�W�h�ȃv���O���~���O��������@�������Ă��������Ȃ��ł��傤���H

166�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

Name: dic ..���S�ҁi6,591�|�C���g�j

Date: 2008/12/15(��) 06:33

No:25687

|

|

|

Title: VC++2008�ɂẴR���p�C���G���[

|

| |

���₳���Ă��炢�܂�

#include "stdafx.h"

#include <iostream>

#include <vector>

using namespace std;

void func( int *p )

{

printf( "%d\n", *p );

}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

{

vector<int> vi;

int i;

for( i=0; i<10; i++ )

vi.push_back(i);

vector<int>::iterator p = vi.begin();

while( p != vi.end() ) {

func(p); // �������G���[

p++;

}

return 0;

}

��L�̂悤�ɏ������̂ł��� VC++2008 Express �ɂăR���p�C���G���[

error C2664: 'func' : 1 �Ԗڂ̈����� 'std::_Vector_iterator<_Ty,_Alloc>' ���� 'int *' �ɕϊ��ł��܂���B(�V�����@�\ ; �w���v���Q��)

with

[

_Ty=int,

_Alloc=std::allocator<int>

]

���̕ϊ������s�\�ȃ��[�U�[��`�ϊ����Z�q���Ȃ����A�܂��͉��Z�q���Ăяo���܂���B

�Ƃł܂�

VC++6.0 �ł͒ʂ�̂ł���

�ǂ�����R���p�C�����ʂ�̂ł��傤���H

344�|�C���g �𗎂Ƃ��Ă��܂����B

|

|

|

|

|

|

|

Name: non ..�㋉�ҁi22,338�|�C���g�j

Date: 2008/12/15(��) 09:18

No:25690

|

|

|

Title: Re:����

|

| |

func(* p);�ŌĂяo���āA

void func( int p )

{

printf( "%d\n", p );

}

�ɂ���̂ł́H

70�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

Name: ���債�債�債�� ..�����ҁi10,131�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 20:04

No:25598

|

|

|

Title: ����`�������@3���@

|

| |

�w�Z�̉ۑ�ł��B

����`��������2���@�܂���3���@(��������3�ɂ����ꍇ�j

��p���āA�v���O�������쐬���āA25��3�捪�����߂�B�ix^3-25=0)

�Ƃ������ŁA2���@�͂ł��܂������A3���@�̋��ߕ���������܂���B

2���@�͈ȉ��̒ʂ�ł��B

#include<stdio.h>

#include<math.h>

#define f(x) ((x)*(x)*(x)-25)

int main(void){

float a=2.0,b=3.0,c;

do{

c=(a+b)/2.0;

if(fabs(f(c))<=1.0e-7)break;

if(f(a)*f(c)<0)b=c;

if(f(b)*f(c)<0)a=c;

}while((b-a)>=1.0e-6);

printf("������x^3-25=0�̉���%f�ł�\n",c);

return 0;

}

���s���ʂ́@������x^3-25=0�̉���2.924108�ł��B

�Ƃ������ɂȂ�A3���@���A����ɋ߂��l�Ŏ��s�ł���B

��낵�����肢���܂��B

284�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

Name: ������ ..����ҁi3,109�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 20:52

No:25602

|

|

|

Title: Re:����`�������@3���@

|

| |

�R���@�ɂ��ďK�������e�������Ă��������B

2�{�̃|�C���g����ɓ��ꂽ�I 34�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: non ..�㋉�ҁi21,374�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 21:28

No:25604

|

|

|

Title: Re:����`�������@3���@

|

| |

>}while((b-a)>=1.0e-6);

���̏I�������́A�ǂ����ĕK�v�Ȃ����H

>if(fabs(f(c))<=1.0e-7)break;

������������Ȃ�K�v���Ȃ��悤�ȋC�����邯�ǁB�����A�U������̂Ȃ�A���[�v��

��������̂��ȁH�ł��A�R�捪�������������Ǝv�����ǂȁB

�����A�L��������1.0e-7�܂Ŏ��邩�S�z�����ǁB

double���ƒP�Ƃ��ƂP�T�����炢�����ǁA�R�悾����A�ǂ��������H

163�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: ���債�債�債�� ..�����ҁi10,386�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 23:06

No:25606

|

|

|

Title: Re:����`�������@3���@

|

| |

>�R���@�ɂ��ďK�������e�������Ă��������B

���[�Ɓ@�\����Ȃ��̂ł����A3���@�́@���Z�A��w�ŏK�����o�����Ȃ��̂ł����E�E�E�B

�@2���@�́A���ϒl�̒藝�Ł@�K�����o���͂���܂���....

>}while((b-a)>=1.0e-6);

>���̏I�������́A�ǂ����ĕK�v�Ȃ����H

c���v�Z��f(c)=0�Ȃ�Ή�������ꂽ��̂�do-while������ʂ���B

�ł����ꂢ��0�ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�������Ȃ�����ʂ���悤�ɂ��Ă���܂��B

>if(fabs(f(c))<=1.0e-7)break;

�����a��b���قړ����ɂȂ�����v�Z����߂ĉ��Ƃ���B�炵���ł��B

�@���̕����͂��Ԃ�A2���@���L����Ȃ���ł����H

�@

255�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: box ..�n�b�J�[�i131,808�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 23:21

No:25607

|

|

|

Title: Re:����`�������@3���@

|

| |

> ���[�Ɓ@�\����Ȃ��̂ł����A3���@�́@���Z�A��w�ŏK�����o�����Ȃ��̂ł����E�E�E�B

�Ă������A���������R���@�Ƃ����̂������ł��傤���B

���������̘b�́A�ǂ��炩�Е���������イ�ԂƎv���܂��B

48�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: non ..�㋉�ҁi21,492�|�C���g�j

Date: 2008/12/13(�y) 09:30

No:25616

|

|

|

Title: Re:����`�������@3���@

|

| |

�R���@�����邩�Ȃ����͓e���p�A

�v�́Aab�̋�Ԃ��R�ɕ����āA���ɂ����cd�Ƃ���ƁA

a-c��Ԃ�ʂ�ꍇ�́Ab=c

d-b��Ԃ�ʂ�ꍇ�́Aa=d

c-d��Ԃ�ʂ�ꍇ�́Aa=c�Ab=d

�ɂ�������ł��傤�B

while(1)�ɂ��āA����������1.0e-5�ŁB

118�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: box ..�n�b�J�[�i131,837�|�C���g�j

Date: 2008/12/13(�y) 10:34

No:25617

|

|

|

Title: Re:����`�������@3���@

|

| |

���`�Ȃ�قǁA�����������Ƃł��ˁB

����̂��тɋ�Ԃ�1/3�ɂȂ�̂ŁA

�@��葬����������̂ł��ˁB

29�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: ���債�債�債�� ..�����ҁi10,678�|�C���g�j

Date: 2008/12/14(��) 13:27

No:25638

|

|

|

Title: Re:����`�������@3���@

|

| |

#include<stdio.h>

#include<math.h>

#define f(x) ((x)*(x)*(x)-25)

int main(void){

float a=2.0,b=3.0,c,d;

do{

d=(a+b)/2.0;

if(fabs(f(d))<=1.0e-5)break;

if(f(a)*f(c)<0)b=c;

if(f(d)*f(b)<0)a=d;

if(f(c)*f(d)<0)a=c,b=d;

}while(1);

printf("������x^3-25=0�̉���%f�ł�\n",d);

return 0;

}

�܂�A�����䂤���ƂȂ̂ł����H

�@������Ƙb�ɂ��Ă����Ȃ��Ă��݂܂���B

>�v�́Aab�̋�Ԃ��R�ɕ����āA���ɂ����cd�Ƃ���ƁA

���܂��@ab�̋�Ԃ��킯�邱�Ƃ��ł��܂���ł����E�E�B

292�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: box ..�n�b�J�[�i131,904�|�C���g�j

Date: 2008/12/14(��) 14:12

No:25640

|

|

|

Title: Re:����`�������@3���@

|

| |

�����܂��@ab�̋�Ԃ��킯�邱�Ƃ��ł��܂���ł����E�E�B

���Z�̐��w�T������Ŋw�ԁu�����̌����v�ɂ��Ē��ׂĂ݂�ƁA

non�������Ă������������̈Ӗ����킩�邩������܂���B

67�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: ���債�債�債�� ..�����ҁi10,882�|�C���g�j

Date: 2008/12/14(��) 15:14

No:25641

|

|

|

Title: Re:����`�������@3���@

|

| |

#include<stdio.h>

#include<math.h>

#define f(x) ((x)*(x)*(x)-25)

int main(void){

float a=2.0,b=3.0,c=a+(b-a)/3,d=a+(b-a)*2/3;

int count=0;

do{

d=(a+b)/2.0;

if(fabs(f(d))<=1.0e-5)break;

if(f(a)*f(d)<0)b=d;

if(f(b)*f(d)<0)a=d;

printf("%d������x^3-25=0�̉���%f�ł�\n",count,d);

count++;

}while(1);

printf("������x^3-25=0�̉���%f�ł�\n",d);

return 0;

}

�@����Ȃ��ł����ˁH

�������A2���@�̏ꍇ�͂Q�O��J��Ԃ���āA������̃v���O���}���͂P�W��J��Ԃ���܂����B

�@���͏��Ȃ��Ȃ����̂͂����̂ł����A����ł�낵���̂ł��傤���H

204�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: box ..�n�b�J�[�i131,974�|�C���g�j

Date: 2008/12/14(��) 15:48

No:25644

|

|

|

Title: Re:����`�������@3���@

|

| |

> float a=2.0,b=3.0,c=a+(b-a)/3,d=a+(b-a)*2/3;

�����ł����������߂� d �̒l���A

> d=(a+b)/2.0;

�����ŏ㏑�����Ă͂����܂���B

�Ă������A�Q���@�̂Ƃ����

> c=(a+b)/2.0;

�� do ���ɂ�郋�[�v�́u���Ɂv���������R�����킩��ł����H

70�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: ���債�債�債�� ..�����ҁi11,191�|�C���g�j

Date: 2008/12/15(��) 00:14

No:25675

| ����!

|

|

Title: Re:����`�������@3���@

|

| |

#include<stdio.h>

#include<math.h>

#define f(x) ((x)*(x)*(x)-25)

int main(void){

float a=2.0,b=3.0,c,d;

do{

c=a+(b-a)/3;

d=a+(b-a)*2/3;

if(fabs(f(d))<=1.0e-5)break;

if(f(a)*f(c)<0)b=c;

if(f(d)*f(b)<0)a=d;

if(f(c)*f(d)<0)a=c,b=d;

}while(1);

printf("������x^3-25=0�̉���%f�ł�\n",d);

return 0;

}

�@����Ȋ����ł����ł��傤���H�@���s��12��J��Ԃ��܂����B

�@���w�E������A�����܂��B

�@�����ԁA���J�����܂����B

�@box����,non����ɂ́A����Ȃ����͊��ӂ��Ă��܂��B

309�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: non ..�㋉�ҁi22,268�|�C���g�j

Date: 2008/12/15(��) 08:37

No:25689

|

|

|

Title: Re:����`�������@3���@

|

| |

>if(fabs(f(d))<=1.0e-5)break;

���Ɏ������������邱�ƁB

24�|�C���g �𗎂Ƃ��Ă��܂����B

|

|

|

|

|

|

Name: �� ..�҂�҂�i75�|�C���g�j

Date: 2008/12/14(��) 19:22

No:25658

|

|

|

Title: �����菇

|

| |

�͂��߂܂��āB

�V���[�e�B���O�Q�[��������Ă݂悤�Ǝv���̂ł����A

���̍ۂ̃v���O�����̏����菇�Ƃ����̂́A�ǂ̂悤�ɂ��čs������̂Ȃ̂ł��傤���H

75�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

Name: array [URL] ..�n���̃v���O���}�[�i41,207�|�C���g�j

Date: 2008/12/14(��) 19:41

No:25661

|

|

|

Title: Re:�����菇

|

| |

�����߂܂��āB������V���[�e�B���O������Ă݂����Ƃ������Ȃ̂�

�ׂ��������菇����Ȃ��āA��܂��ȗ����m�肽���Ƃ������ł����ˁB

�P�D���@�����i�ړ��E�V���b�g�Ȃǁj

�@�@�@�@��

�Q�D�G�E�{�X�̐���i�\�ߌ��߂�ꂽ�����E�U��������j

�@�@�@�@��

�R�D�e�̓����𐧌�

�@�@�@�@��

�S�D���蔻��i�G�̍U���ɔ�e���Ă��Ȃ����B���@�̃V���b�g���G�ɓ������Ă��邩�j

�@�@�@�@��

�T�D�`��i���@��G�A�w�i�Ȃǂ̉摜��\������j

��G�c�ɐ����������Ȋ����̎菇�ŏ������Ă��܂��B

����1�`5�܂ł̗����1�t���[���Ƃ���FPS�i���s���x�j�Ɩ��ڂɊW���Ă��܂��B

60FPS�Ŏ��s����Ă�Ȃ�1�b�Ԃ�60��@1�`5�̏������s���Ă��鎖�ɂȂ�܂��B

���ۂ͂����Ƃ��낢��ȃv���O�������g�ݍ��܂�Ă��āi��T�ɂ͌����܂����Ȃǁj�A���G�Ɏv���镔�������邩������܂���B

�v���O���~���O�̌o��������̂Ȃ痴�_�^�̊ق��菑���œ��͂��Ă����Ȃ肵�Ĉ��������Ă��������Ǝv���܂��B

199�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: �� ..�҂�҂�i194�|�C���g�j

Date: 2008/12/14(��) 20:01

No:25662

|

|

|

Title: Re:�����菇

|

| |

array�����肪�Ƃ��������܂��B

���������ڂ�������Ƃ��Ă͉��L�̂悤�Ȍ`�ł�낵���̂ł��傤���H

�Q�[���J�n

��

�G�o��

��

�����蔻��

��

���@�ɓ������Ă��邩��YES�F���C�t���Z�F�c�@�����邩��YES�F���蔻���

��NO�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��NO

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�[���I��

�G�@�ɓ������Ă��邩��YES�F�G�@�O���t�B�b�N����

��NO

�G�@�o����

119�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: array [URL] ..�n���̃v���O���}�[�i41,370�|�C���g�j

Date: 2008/12/14(��) 20:14

No:25663

|

|

|

Title: Re:�����菇

|

| |

�Q�[���̗���ł����A������������Ȋ����ɂȂ�Ǝv���܂��B

���������ڂ����m�肽����A���ۂɃV���[�e�B���O�Q�[�����v���C���Ă݂�̂��肾�Ǝv���܂��B

���������鎖�Ƃ����A���_�^�����ۂɃv���C���Ă݂Ẳ��l�ς����

���_�^�̊ق̃v���O�����ɐG��Ă݂Ă̍l�������ł��B

���Ȃ݂Ɂi���Ƀv���C�ς݂�������܂��j���_�^�ł����A�c�@��0�ɂȂ��Ă��Q�[���I���ł͂Ȃ��A�R���e�B�j���[��ʂ�\���������肵�Ă�Ǝv���܂��B

���ɂ��A�v���C���ɂ����荞�ݏ�����[Esc]�L�[���������� �ꎞ��~��ʂɔ��

�X�g�[���[��A�r���{�X�����荞��ł�����Ƃ��܂��B

163�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: �� ..�҂�҂�i231�|�C���g�j

Date: 2008/12/14(��) 20:20

No:25664

| ����!

|

|

Title: Re:�����菇

|

| |

array���낢�날�肪�Ƃ��������܂��B

�܂����낢��Ǝ����Ă݂悤�Ǝv���܂��B

37�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: Dixq (�Ǘ��l) [URL] ..�`���Ȃ�n�b�J�[�i924,765�|�C���g�j

Date: 2008/12/15(��) 03:51

No:25681

|

|

|

Title: Re:�����菇

|

| |

������Ə����̗���̐������悭�킩��܂��E�E�A

�����Ō��������菇�ƌ����̂́A�����Ăԏ��Ԃ�������A��ʓ��e��������A����ʔ��f�܂ł̃��C�����[�v���̏����̏��Ԃ̂��Ƃł��傤���H

�Ȃ��Ȃ����Ō����Ă��킩��ɂ����ꍇ������Ǝv���̂ŁA�Q�[���v���O���~���O�̊ق����Ă��������A

STG�̃T���v���ł����痴�_�^�̊ق̃T���v�������Ă����������肵���ق����킩��₷����������܂���B

�����T���v���ʼn���Ȃ���������Ε����ĉ�����m(_ _)m

162�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

Name: nisi ..�҂�҂�i44�|�C���g�j

Date: 2008/12/14(��) 17:49

No:25649

|

|

|

Title: Windows�����U�ŏI����Ă��܂�

|

| |

�E�C���h�E��\���������̂ł���

���s�����u�ԂɏI����Ă��܂��܂��B

�����ԈႦ�Ă���̂������Ē����Ȃ��ł��傤���H

44�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

Name: Justy ..�n�b�J�[�i284,867�|�C���g�j

Date: 2008/12/14(��) 17:56

No:25650

|

|

|

Title: Re:Windows�����U�ŏI����Ă��܂�

|

| |

�@���b�Z�[�W���[�v���Ȃ�����ł��B

�@�E�C���h�E��܊p�����Ă��A���̂܂܁u�Ƃ肠����0��Ԃ��āv�A�v����

�I�������Ă��܂��Ă��܂���B

�R�́@�v�������������A�v���P�[�V�����̍��i�i���̂P�j

ttp://web.kyoto-inet.or.jp/people/ysskondo/chap3.html

58�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: ������ [URL] ..��ޖ����v���O���}�[�i76,540�|�C���g�j

Date: 2008/12/14(��) 17:57

No:25651

|

|

|

Title: Re:Windows�����U�ŏI����Ă��܂�

|

| |

���s�����v���O�����������ɏI���̂ł����H

����Ƃ��AWindows�i�I�y���[�e�B���O�V�X�e���j�������ɏI�����Ă��܂��̂ł����H

�O�҂Ȃ�Justy����̂��w�E�ǂ���ł��B

��҂Ȃ�ʂ̗��R���l�����܂��B

78�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: conio ..�����ҁi9,712�|�C���g�j

Date: 2008/12/14(��) 20:24

No:25665

|

|

|

Title: Re:Windows�����U�ŏI����Ă��܂�

|

| |

�����́A����return(0)�̂Ƃ���ɍs���Ă��܂�����ł��ˁB

return(0)�̑O�ɁA������̓��͂�҂��Ȃǂ����߂����Ǝv���܂��B

�������͖������[�v�ɂ��A�����ɉ�����break�B

--------------------------------------------------------------------------------------------------

#include <windows.h>

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM); // �E�B���h�E�v���V�[�W��

HINSTANCE hInst;// �C���X�^���X

HWND hWnd; // �E�B���h�E�n���h��

HDC hDC_Wnd; // �E�B���h�E�̃f�o�C�X�R���e�L�X�g

//==============================================================================================

// Windows ���C������

//==============================================================================================

INT WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow){

// �E�B���h�E�N���X�̓o�^

WNDCLASS wc; // windows.h�ɂ���E�C���h�E�̏������邱�Ƃ��ł���ϐ�

ZeroMemory(&wc, sizeof(WNDCLASS)); // �\���̂ō����wc�̕ϐ������ׂĂO�ŏ�����

wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; // �E�B���h�E�X�^�C��

wc.lpfnWndProc = (WNDPROC)WndProc; // �E�B���h�E�v���V�[�W��

wc.cbClsExtra = 0; // �⏕�̈�T�C�Y

wc.cbWndExtra = 0; // �⏕�̈�T�C�Y

wc.hInstance = hInstance; // �C���X�^���X�n���h��

wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); // �A�C�R��

wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); // �}�E�X�J�[�\��

wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW + 1); // �N���C�A���g�̈�w�i�F

wc.lpszMenuName = NULL; // �E�B���h�E���j���[

wc.lpszClassName = TEXT("Windows"); // �E�B���h�E�N���X��

if(!RegisterClass(&wc)) return 0;

// �E�B���h�E�̍쐬

hWnd = CreateWindow(

wc.lpszClassName, // �E�B���h�E�N���X��

TEXT("�^�C�g��"), // �E�B���h�E�^�C�g��

WS_OVERLAPPEDWINDOW, // �E�B���h�E�X�^�C��

300, // �\��X���W

200, // �\��Y���W

640, // ��

480, // ����

NULL, // �e�E�B���h�E

NULL, // �E�B���h�E���j���[

hInstance, // �C���X�^���X�n���h��

NULL); // WM_CREATE���

// �E�B���h�E�̕\��

ShowWindow(hWnd, nCmdShow); // �\����Ԃ̐ݒ�

UpdateWindow(hWnd); // �N���C�A���g�̈�̍X�V

hInst = hInstance;

hDC_Wnd = GetDC(hWnd);

ReleaseDC(hWnd,hDC_Wnd);

MessageBox(hWnd, TEXT("OK�{�^���ŏI��"),TEXT("����e�X�g"),MB_OK);

return 0; // �Ƃ肠����0��Ԃ�

}

//==============================================================================================

// �E�B���h�E�v���V�[�W��

//==============================================================================================

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam){

switch(msg){

case WM_DESTROY: // �E�B���h�E���j�����ꂽ�Ƃ��̏���

PostQuitMessage(0);�@�@�@// �I�����b�Z�[�W

�@�@�@�@�@�@�@ return 0;

default: // �f�t�H���g����

return DefWindowProc(hWnd, msg, wParam, lParam);

}

}

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1,105�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

Name: pupil�A ..�҂�҂�i510�|�C���g�j

Date: 2008/12/13(�y) 17:27

No:25622

|

|

|

Title: �ړ�����ɂ���

|

| |

�F�l�A�n�߂܂��āB

���A�L�����N�^�[���X�^�[�g�n�_����S�[���n�_�܂ňړ�������ƌ���

�Q�[������낤�ƍl���Ă���̂ł����A�ǂ��l���Ă������ł��Ȃ�����

������̂ł��͂�݂��ĉ������B

MAP�̕ǂ̔���Ȃ̂ł����A1�}�X�ɏ㉺���E�̕ǂ̏�����ꂽ���Ǝv

���Ă��܂��B

�Q�[���v���O���~���O�̊�24�����p�������ƍl���Ă���̂ł����G

int hantei[15][20] = {

{ 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 },

};

int can_or_cannot(int x,int y,int muki){//�i�߂邩�肷��

if(muki==0)//������Ȃ�

if(hantei[y/32-1][x/32]==1)//�i�߂邩����

return 1;//�G���[

if(muki==1)//�������Ȃ�

if(hantei[y/32][x/32-1]==1)

return 1;

if(muki==2)//�������Ȃ�

if(hantei[y/32+1][x/32]==1)

return 1;

if(muki==3)//�E�����Ȃ�

if(hantei[y/32][x/32+1]==1)

return 1;

return 0;//����

}

�R�����H�v����1�}�X�ɕǂ̏㉺���E�̏�������ɂ͂ǂ���������ł��傤���H

1�Ȃ炘+���Ƃ�-�����ǁ@2�Ȃ炙-���Ƃ�+�����ǁ@�ƌ����悤�Ȋ����ł��B

510�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

Name: kazuoni [URL] ..�n���̃v���O���}�[�i41,622�|�C���g�j

Date: 2008/12/13(�y) 18:57

No:25624

|

|

|

Title: Re:�ړ�����ɂ���

|

| |

�����}�b�v�`�b�v���g�p����Ȃ�

int hantei[15][20] = {

{ 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 },

{ 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 },

};

�ł����ˁB

�܂��}�b�v�������Ȃ����Ⴂ�܂����B�B

�ł���Q�̃`�b�v�ɃL�������߂荞��ł��܂����猳���q���Ȃ��Ǝv���܂����O�O�G

�������œ�����������Ȃ炿����ƍH�v���K�v�ł��ˁB

�܂�2^4=16�p�^�[���̐�����p�ӂ��܂��B

0=�S���ʂ��

1=�S���ʂ�Ȃ�

2=�ゾ���ʂ�Ȃ�

3=�E�����ʂ�Ȃ�

...

����

can_or_cannot(int x,int y,int muki)

��if�������ɂ��ꂼ��̐����̎��ɒʍs�s�̏�����������悢�ł��B

���_��͂���Ȋ����ł����ǁA���\��ς����ł��ˁB�B

773�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: lbfuvab ..�����ҁi11,382�|�C���g�j

Date: 2008/12/13(�y) 19:00

No:25625

|

|

|

Title: Re:�ړ�����ɂ���

|

| |

�i�ގ��̂ł��������

#define UP�@�@�@0x1

#define DOWN�@�@0x2

#define RIGHT�@ 0x4

#define LEFT�@�@0x8

�ƒ�`�����莞��

if(hantei[x][y] & UP){

�@�@//����

}

�ȂǂƂ�����@�͂ǂ��ł��傤���H

34�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: non ..�㋉�ҁi21,874�|�C���g�j

Date: 2008/12/13(�y) 19:12

No:25627

|

|

|

Title: Re:�ړ�����ɂ���

|

| |

>�R�����H�v����1�}�X�ɕǂ̏㉺���E�̏�������ɂ͂ǂ���������ł��傤���H

>1�Ȃ炘+���Ƃ�-�����ǁ@2�Ȃ炙-���Ƃ�+�����ǁ@�ƌ����悤�Ȋ����ł��B

����ł��B

�Y�t�́A����������ꏊ�̏㉺���E�̍��W�̃f�[�^���P�Ȃ�ǁi�i�߂Ȃ��j�Ƃ������ł����A

pupil���ڎw���Ă���̂́A�����ǂƂ��������C���[�W���ƍl���Ă����̂ł��傤���H

�Ⴆ�}�C�N���}�E�X�̕ǂ̂悤�ɗׂ̃u���b�N���ʂ��ʘH�ł͂��邯�ǁA�Ԃɕǂ�����悤�ȁB

���Ƃ���A

���@�P�A�r�b�g�����܂��g���B

�� �E �� ��

b3 b2 b1 b0 ���㉺���E�̏�ԂƂ��ē����B

0 0 0 0 (�P�O�i�O�j�Ȃ�㉺���E�Ƃ��i�߂�

0 1 1 0 (�P�O�i�U�j�Ȃ�E�Ɖ��͕�

���@�Q�@�\���̂��g��

static KABE{

int up;

int right;

int down;

int left;

}

�Ȃǂ̕��@������܂��B

382�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: pupil�A ..�҂�҂�i899�|�C���g�j

Date: 2008/12/13(�y) 20:16

No:25631

|

|

|

Title: Re:�ړ�����ɂ���

|

| |

>kazuoni����

�Ȃ�قǁ`�m����0�`����if���ŕ���Ή��Ƃ��Ȃ肻���ł����O�O�G

���������Ă킩��ɂ����Ȃ�܂���ˁ`

>lbfuvab����

�Ȃ�قǁ`��`�ƌ������w�I�ȕ��@���g����̂ł��ˁ`

���ƁA1�����2�����Ȃ�A3���㉺�ǂ��Ď��Ȃ̂ł��傤���H

����͂�AC����̉��̐[���ɂ͋�������Ă���ł��G

>non����

>����ł��B

>�Y�t�́A����������ꏊ�̏㉺���E�̍��W�̃f�[�^���P�Ȃ�ǁi�i�߂Ȃ��j�Ƃ������ł����A

>pupil���ڎw���Ă���̂́A�����ǂƂ��������C���[�W���ƍl���Ă����̂ł��傤���H

�ł��ł��B���݂܂���A�e���v�̓Q�[���ق���R�s�y�������Ȃ̂ŁG

�m��2�N�قǑO�ɏ��A�̎��Ƃ�bit�̘b���o�Ă��܂������A

���ł���Ȃ�₱��������g���˂�I�ƃX���[�����L����

����܂��B�����A������v����������������[�߂Ă���

�悩�����ł��ˁB�ł��A���Ƃ��������܂����B

���@2�̍\���̘̂b�Ȃ̂ł����A�C�}�C�`�C���[�W�������܂���G

���������ڂ��������Ă͂������������ł��傤���H

���݂܂���A�������̖Y��Ă܂����G

OS�@�@�@�@�@WindowsVista

�R���p�C���@Visual C++ 9.0

C��@�@�@�@1����

�c�N�[�������ăQ�[�����̂����������������ȁ`�Ƃ������Ă��낢��

�T���Ă����炱�̃T�C�g�ɏo��܂����B���̌f���͉�������ł��ˁ`

���̂������т����肵�܂����B����͒��J�ȉ��肪�Ƃ��������܂����B

�܂��������珕���Ă��������B��낵�����肢���܂��B

389�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: non ..�㋉�ҁi21,678�|�C���g�j

Date: 2008/12/13(�y) 21:36

No:25632

|

|

|

Title: Re:�ړ�����ɂ���

|

| |

�Y�t�v���O�����Ɠ����悤�ɏ��������Ȃ�܂��B

static KABE{

int up;

int right;

int down;

int left;

};

static KABE hantei[15][20]={{1,1,1,1},{1,1,0,1}�E�E�E�ȉ���

int can_or_cannot(int x,int y,int muki){//�i�߂邩�肷��

if(muki==0)//������Ȃ�

if(hantei[y][x].up==1)//�i�߂邩����

return 1;//�G���[

if(muki==1)//�������Ȃ�

if(hantei[y][x].left==1)

return 1;

�@�@�@�ȉ���

�����l��^����̂��A���ʓ|�ł��ˁB��̍��W�ɂ��A�S���͂��K�v�ł��B

207�|�C���g �𗎂Ƃ��Ă��܂����B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: non ..�㋉�ҁi22,281�|�C���g�j

Date: 2008/12/13(�y) 22:06

No:25633

|

|

|

Title: Re:�ړ�����ɂ���

|

| |

�f�[�^��^����̂��ʓ|�����Ȃ̂ŁA���L�̂��g���Ă݂܂����B

union KABE{

unsigned char BYTE;

struct {

unsigned char up:1;

unsigned char right:1;

unsigned char down:1;

unsigned char left:1;

unsigned char work:4;

}BIT;

};

union KABE hantei[15][20]={15,11,�E�E�E�ȉ���

int can_or_cannot(int x,int y,int muki){//�i�߂邩�肷��

if(muki==0)//������Ȃ�

if(hantei[y][x].BIT.up==1)//�i�߂邩����

return 1;//�G���[

if(muki==1)//�������Ȃ�

if(hantei[y][x].BIT.left==1)

return 1;

�@�@�@�ȉ���

�������A���̕��@�̏ꍇ�A�ǂ��炪��ʃr�b�g�ɂȂ邩�͊��Ɉˑ����܂��̂ŁA

�悭�m�F���邱�Ƃ��K�v�ł��B

���L�̂Ƃ́A�������ɂQ�̖��O�����悤�Ȃ��̂ł��B

�ł�����W�r�b�g�܂Ƃ߂Ēl��������Ƃ���

hantei[y][x].BYTE=0x06; //�P�U�i���œ��͂���ꍇ

�̂悤�ɂ���Ηǂ��A

�P�r�b�g�P�ʂŎQ�Ƃ���Ƃ���

hantei[y][x].BIT.left �̂悤�Ɏg���܂��B

���̂Ƃ�left��Bit0�i�ʼn��ʃr�b�g�j�ɂȂ邩�͊��Ɉˑ����܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

���ɂ���Ă�Bit7�i�ŏ�ʃr�b�g�j�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B

unsigned char work:4;�͂W�r�b�g�ɂȂ�悤�ɒ������邽�߂̂��̂ł��B

603�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

Name: ���� ..���������i1,533�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 00:05

No:25564

|

|

|

Title: .h

|

| |

�����ŐV����.h������A������ق��̂�Ƃ��Ȃ��Ƃ��ɓ���Ă�����includes���Ă���̂ł����A�ǂ������f����ĂȂ��݂����ł��B

.h�̓��e��

#ifdef GLOBAL_INSTANCE

#define GLOBAL

#else

#define GLOBAL extern

#endif

#include "struct.h"

GLOBAL int black=(0,0,0);

����łق��̊���black�Ƃ����F���g�����Ƃ��Ă���̂ł���

'black' : ��`����Ă��Ȃ����ʎq�ł��B

�Əo�Ă��܂��܂��B

135�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

Name: ���� ..���������i1,676�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 00:35

No:25567

|

|

|

Title: Re:.h

|

| |

�������Ȃ�ɑΏ������Ƃ���A��̂悤�ȃG���[�͏����܂������A���̂悤�ȃG���[���o��悤�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

int black" (?black@@3HA) �͊��� main.obj �Œ�`����Ă��܂��B

fatal error LNK1169: 1 �ȏ�̕������`����Ă���V���{����������܂����B

�ǂ̂悤�ɑΏ��������낵�����A�h�o�C�X���炦��Ƃ��ꂵ���ł��B

143�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: conio ..���S�ҁi8,607�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 00:52

No:25568

|

|

|

Title: Re:.h

|

| |

�G���[�ɏ����Ă���ʂ�A"black"���d����`����Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B

���݂̓t�@�C�����ǂ��Ȃ��Ă���̂��͕�����܂��A

�����̃t�@�C���ɂ܂������āA"black"�̒�`�����Ă��܂��H

2�{�̃|�C���g����ɓ��ꂽ�I 98�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: ���� ..���������i1,703�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 00:56

No:25569

|

|

|

Title: Re:.h

|

| |

�����Ȃ�Ȃ��悤��

#ifdef GLOBAL_INSTANCE

#define GLOBAL

#else

#define GLOBAL extern

#endif

�ŏꍇ�������Amain�̂Ƃ��ɂ͂�����

#define�@GLOBAL_INSTANCE

�Ƃ���Ă��āA���ł͂�������Ă��Ȃ��̂ŁA�d�����Ă��錴�����킩��Ȃ��ł��B

27�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: YuO ..�v���O���}�[�i25,911�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 03:10

No:25570

|

|

|

Title: Re:.h

|

| |

> �Ƃ���Ă��āA���ł͂�������Ă��Ȃ��̂ŁA�d�����Ă��錴�����킩��Ȃ��ł��B

����������������Ă��C��`�����Ă��܂��Ă��邩��ł��B

> GLOBAL int black=(0,0,0);

��

extern int black=(0,0,0);

�ƓW�J���ꂽ�Ƃ��Ă��C�������q������̂Ő錾�ł͂Ȃ���`�ɂȂ�܂��B

76�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: ������ ..����ҁi3,046�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 07:34

No:25571

|

|

|

Title: Re:.h

|

| |

��������

black=(0,0,0)

�Ƃ����������͂ł���̂ł��傤���H

���@�ƍ����Ă��Ȃ��悤�Ɍ����܂��B

38�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: ������ ..����ҁi3,075�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 08:05

No:25573

|

|

|

Title: Re:.h

|

| |

���A�����ł����B

�܂��A����RGB�̏��������������̂��Ƃ���ƁA

�������Ȃ����Ƃɂ͕ς��Ȃ��̂ł�����ǁB

29�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: Dixq (�Ǘ��l) [URL] ..�`���Ȃ�n�b�J�[�i922,031�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 13:57

No:25579

|

|

|

Title: Re:.h

|

| |

black�ɂ�GetColor(0,0,0)�݂����Ȃ��̂����ꂽ��������ł����ˁH

�撣������ȉ��̂悤�ɐ錾�Ɠ����Ɋi�[���邱�Ƃ��ł��܂����A

�������⏉���ݒ������ׂ̊�����������������Ǝv���܂��B

���Ȃ݂�0�Ȃ玩���I�ɓ���̂œ����K�v�͂Ȃ��ł��B

(��)

#ifdef GLOBAL_INSTANCE

#define GLOBAL

#define GLOBAL_VAL(v) =(v)

#define GLOBAL_ARR2(a,b) ={a,b}

#else

#define GLOBAL extern

#define GLOBAL_VAL(v)

#define GLOBAL_ARR2(a,b)

#endif

GLOBAL int black GLOBAL_VAL(1);//1���i�[

GLOBAL int color[2] GLOBAL_ARR2(2,3);//[0]��2,[1]��3���i�[

�@

173�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: �ȂȂ� ..���������i1,377�|�C���g�j

Date: 2008/12/13(�y) 14:07

No:25619

|

|

|

Title: Re:.h

|

| |

main �ł́A�����ƃw�b�_���C���N���[�h����O�� GLOBAL_INSTANCE ���`���Ă��܂����H

���̃t�@�C�����C���N���[�h�����ۂɂ��̃w�b�_���C���N���[�h���Ă���\��������̂ŁAmain �̃t�@�C���̐擪�� GLOBAL_INSTANCE ���`���������ǂ������ł��B

69�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

Name: ���� ..���������i1,387�|�C���g�j

Date: 2008/12/10(��) 22:26

No:25521

|

|

|

Title: �~�Ƌ�`�̓����蔻��ɂ���

|

| |

�@�͂��߂܂��āA����Ɛ\���܂��B

�@������̍u�����Q�l�ɂ��V���[�e�B���O�Q�[���삵�Ă���̂ł����A

�@�~�Ƌ�`�i�l�p�j�̓����蔻��삷�镔���ōs���l���Ă��܂��܂����B

�@��`���X���Ă��Ȃ����̔���͏o����̂ł����A��`���X���Ă����ꍇ�̔���v�Z�̕��@���킩��Ȃ��̂ł��B

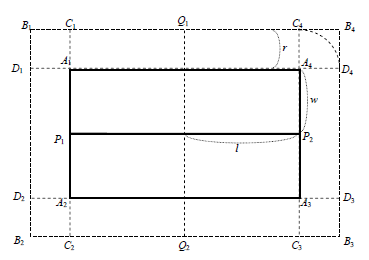

�@�����ʼnߋ����O��T���Ă����Ƃ���A�Ǘ��l�l��������ihttp://www.play21.jp/board/formz.cgi?action=res&resno=24537&page=&lognum=77&id=dixq&rln=24727�j�ŕ�����₷��������@��Ȃ����Ă��܂����B

�@������Ȃ��Ȃ���������Ȃ�ɍl�����Ƃ���A�~����L�����\���i���ꂼ��l�p�̏c���ɕ��s�Ȃ��́j�Ǝl�p����L�����\���i�w���x���ɑ��ăƕ������X�������́j�Ƃ̌�_��_�̍��W�����߁A���̂��ꂼ���Ǝl�p�̒��S�̋��������߁A���̒������Ƃ��Ɂu�~�̔���̒����{�c�i�܂��͉��j�̔���̒����v��菬������Γ�����ł���A�Ƃ����������s���Ηǂ��Ǝv���܂����B

�@���������ۂɃv���O�����ւƗ��Ƃ�����ł݂��Ƃ���A���̏\�����m�̌�_�̍��W���Z�o������@���킩��܂���B

�@�ǂȂ����l�����Ȃ�q���g�����ł������Ă��������Ȃ��ł��傤���B��낵�����˂������܂��B

�@�ꉞ�A�����蔻����l�����Ŏg���Ă���v���O�����̃\�[�X���ڂ��Ă����܂��B

�@�L�[�{�[�h���͂ʼn~�i�����蔻��j�������܂��B�ǂݍ���ł���摜��50�~15�s�N�Z���̓h��Ԃ��̎l�p�ł��B

�@���FWindowsXP VC++ 2008EE DX���C�u����

#include "DxLib.h"

#include "math.h"

#define PI 3.1415926535898

char Key[256];

int KeyBuf;

int image;

int hit=0;

double cx=200, cy=200;

double ex_cx=0, ex_cy=0;

double c_range=10;

double ex=640/2, ey=480/2;

double tate=25, yoko=15;

double ANGLE=0*(PI/180);//�X�������p�x

double x[4],y[4];//�l�p�`�̒��_�l�̍��W

double kyori[4],kyori_x,kyori_y;//�����蔻��Ɣ�ׂ鋗��

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow ){

if( ChangeWindowMode(TRUE) != DX_CHANGESCREEN_OK || DxLib_Init() == -1 ) return -1; //����������

SetDrawScreen( DX_SCREEN_BACK ); //�`���𗠉�ʂɐݒ�

SetDrawBlendMode( DX_BLENDMODE_ADD , 256 ) ;//����͋C�ɂ��Ȃ��Ă����B

while(!ProcessMessage() && !ClearDrawScreen() && !GetHitKeyStateAll( Key ) && !Key[KEY_INPUT_ESCAPE]){

//�����b�Z�[�W���� ����ʂ��N���A ���L�[�{�[�h���͏�Ԏ擾 ��ESC���������ƏI��

// �L�[���͎擾

KeyBuf = GetJoypadInputState( DX_INPUT_KEY_PAD1 ) ;

// ��������Ă������ɐi��

if( KeyBuf & PAD_INPUT_UP ) cy -= 1 ;

// ���������Ă����牺�ɐi��

if( KeyBuf & PAD_INPUT_DOWN ) cy += 1 ;

// �E�������Ă�����E�ɐi��

if( KeyBuf & PAD_INPUT_RIGHT ) cx += 1 ;

// ���������Ă����獶�ɐi��

if( KeyBuf & PAD_INPUT_LEFT ) cx -= 1 ;

image=LoadGraph("1.png");//30�~50�̉摜

x[0]=(ex-yoko);//����

y[0]=(ey-tate);

x[1]=(ex+yoko);//�E��

y[1]=(ey-tate);

x[2]=(ex-yoko);//����

y[2]=(ey+tate);

x[3]=(ex+yoko);//�E��

y[3]=(ey+tate);

//�~�Ǝl�p�̎l�_

int i;

for(i=0; i<4; i++){

kyori[i]=sqrt((cx-x[i])*(cx-x[i])+(cy-y[i])*(cy-y[i]));

if(kyori[i]<=c_range)

hit=1;

}

//��������

double point_x[2], point_y[2];

point_x[0]=;//�H�H�H

point_y[0]=;//�H�H�H

point_x[1]=;//�H�H�H

point_y[1]=;//�H�H�H

kyori_y=sqrt((cx-point_x[0])*(cx-point_x[0])+(cy-point_y[0])*(cy-point_y[0]));

kyori_x=sqrt((cx-point_x[1])*(cx-point_x[1])+(cy-point_y[1])*(cy-point_y[1]));

//�����܂�

if(kyori_x=c_range+yoko && kyori_y<=c_range+tate)

hit=1;

DrawCircle(cx,cy,c_range,GetColor(255,255,255), TRUE);//�~�`�����蔻��i���@�j

DrawRotaGraphF(ex,ey,1.0,ANGLE,image,true);//��`�����蔻��i�G�@�j

if(hit==1){

DrawString( 0,0,"���ڐG���Ă��܂��I�I��",GetColor(255,255,0));

hit=0;

}

else

DrawString(300,0,"�~�ڐG���Ă��܂���B�~",GetColor(255,255,0));

ScreenFlip();

}

DxLib_End();

return 0;

}

1,387�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

Name: Libra ..���������i1,677�|�C���g�j

Date: 2008/12/11(��) 00:04

No:25524

|

|

|

Title: Re:�~�Ƌ�`�̓����蔻��ɂ���

|

| |

�ȒP�ɍl���Ă݂������ł���

��'-�Ƃ��s���A��''���o���B

�i��`�̒��S���W����~�̒��S���W�̋����j�~cos or sin(��'')�E�E�E���̋�����A�AB�Ƃ���

A�͉~�̒��S����(point_x[1],point_y[1])�̋������w���܂��B

B�͉~�̒��S����(point_x[0],point_y[0])�̋������w���܂�

�܂��A��`�̒��S����point_x[0],point_y[0]�̊p�x�́w�Ɓ{90�x�x�Ȃ̂�

��`�̒��S���W�ix,y�j�{ A or B �~cos or sin(�Ɓ{�X�O�x)

�Ō�_���W���o��Ǝv���̂ł����A�ǂ��ł��傤�H

2�{�̃|�C���g����ɓ��ꂽ�I 250�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: Sleepy ..����ҁi2,763�|�C���g�j

Date: 2008/12/11(��) 00:30

No:25528

|

|

|

Title: Re:�~�Ƌ�`�̓����蔻��ɂ���

|

| |

�X���Ă��Ȃ���Δ���ł���̂ł���A

�X���Ă��Ȃ���Ԃɍ��W�ϊ����Ĕ��肷��Ηǂ��̂ł́H

46�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: ���� ..���������i2,225�|�C���g�j

Date: 2008/12/11(��) 01:23

No:25530

|

|

|

Title: Re:�~�Ƌ�`�̓����蔻��ɂ���

|

| |

��Libra�l

�@�f�������肪�Ƃ��������܂��I

�@�Ȃ�قǁAA��B�̒������Z�o����܂ł͎����ł��v�����Ă����̂ł����A

�@����ɂ�������sin cos�������Ă����`�̍��W�ɑ�����ł��ˁB

�@���w���w���x���ł����A�������莸�O���Ă��܂����B

�@�����v���O�����ɑg�ݍ���ŁA���ۂɔ���ł���̂��������Ă݂����ʁA

�@�m���ɓ����蔻�����邱�Ƃ��o���܂����B

�@�\�\���A�����������ł܂���̖�肪�B

�@���̃v���O�������@�����������̂��A�ǂ���瓖���蔻������ۂ�

�@�~�̖��������ł�������Ɣ��肵�Ă��܂��Ƃ������ʂ��o�܂����B

�@�ǂ����~�Ƌ�`�ł͂Ȃ��A��`���m�̔���ɂȂ��Ă��܂��Ă���悤�ł��B

�@�ȉ������蕔���̃v���O�����ɂȂ�܂��B��̃\�[�X��//��������@�` //�����܂ł̕����ł��B

�@�������͌�ɂ��Ă���̂ŁA���Ȃ��肭�ǂ��ł����G

double point_x[2], point_y[2], ANGLE2, range2, A, B;

range2=sqrt((cx-ex)*(cx-ex)+(cy-ey)*(cy-ey));//�~�̒��S�Ƌ�`�̒��S�̋���

ANGLE2=atan2(cy-ey,cx-ex);//��'-��

A=range2*cos(ANGLE2-ANGLE);

B=range2*sin(ANGLE2-ANGLE);

point_x[0]=ex+B*cos(ANGLE+(90*(PI/180)));

point_y[0]=ey+B*sin(ANGLE+(90*(PI/180)));

point_x[1]=ex+A*cos(ANGLE);

point_y[1]=ey+A*sin(ANGLE);

kyori_x=abs(sqrt((ex-point_x[1])*(ex-point_x[1])+(ey-point_y[1])*(ey-point_y[1])));

kyori_y=abs(sqrt((ex-point_x[0])*(ex-point_x[0])+(point_y[0]-ey)*(point_y[0]-ey)));

�@���[��A�ǂ�������������ł��傤�B����Ƃ��v�Z��̔��f��

if(kyori_x<=c_range+yoko && kyori_y<=c_range+tate)

�@�����������̂ł��傤���B

��Sleepy�l

�@���肪�Ƃ��������܂��I

�@���̒ʂ�ł��B���̂��߂ɏ�ŏq�ׂ��u�\���̌�_�����̍��W�v���o�������̂ł����ǁA

�@�p���������b�ł������̌v�Z���@���v�����܂���ŁB

�@�������Ď��₳���Ă�������������ł��B

838�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: Libra ..����ҁi2,533�|�C���g�j

Date: 2008/12/11(��) 02:28

No:25532

|

|

|

Title: Re:�~�Ƌ�`�̓����蔻��ɂ���

|

| |

�������V���[�e�B���O�ʼn~�Ƌ�`�̔�����l���Ă���̂ŁA�Q�l�ɂ����Ă��������܂����B

��`�Ɖ~�̓����蔻��͐}�̂悤�Ȍ`�ɂȂ�ƍl���Ă܂��B

�}�̊D�F�������������蔻��B

�����`�Ƌ�`�̔���ɂȂ��Ă��܂����̂́A�}�̎��̕����̓����蔻����ĂȂ����߂��ƍl�����܂��B

�����Ȃ�̕��@�ŁF

�}�̎��̕������ɂ́A�e���_�Ő}��A�AB�̂悤�ȍ��W�����A�p�xA�`B�����߂܂��B

�p�xA��B���o������A�傫�����Ə����������\�[�g���Ă����BA��B�ƂȂ�悤�ɁB

���_����~�̒��S�܂ł̊p�x���p�xA�`B�ɓ����Ă��鎞�A���_����̋������~�̔��a���傫���̎��������蔻��̖��������ƂȂ�̂ŁA���͈̔͂ɉ~�̔��a�������Ă��鎞�����蔻�肩��O���Ă������Ǝv���܂��B

�܂��AA�AB�̏o�����ł����A�X����̍ŏ��̐}���A

A:��`�̒��S���W(x,y)�{(��`�̏c�����̕ӂ̒����̔����{�~�̔��a�j�~cos or sin(��)�{��`�̔����̒����~cos or sin(�Ɓ{90�x)

B:��`�̒��S���W(x,y)�{(��`�̏c�����̕ӂ̒����̔����{�~�̔��a�j�~cos or sin(��+90�x)�{��`�̔����̒����~cos or sin(��)

�������߂���Ɨ\�z���Ă܂��B

�܂�atan2�����g�����̕Ԃ�l��-�`�Ȃ̂Ŋp�xA�`B�͈̔͂�atan2���̊p�x�͈̔͂�菬�����Ȃ��Ă��܂�����傫���Ȃ��Ă��܂��ꍇ�́A�܂��V���ɏ��������K�v�ɂȂ�Ǝv���܂��B

���̕��@�ŏ�肭�����̂ł���A2�i�K�̌v�Z�����ʼn~�Ƌ�`�̓����蔻�肪�o����̂ŁA���\�Z���\�[�X�ʂœ����蔻�肪�ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

2�{�̃|�C���g����ɓ��ꂽ�I 856�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: ���� ..���������i2,382�|�C���g�j

Date: 2008/12/11(��) 17:47

No:25554

|

|

|

Title: Re:�~�Ƌ�`�̓����蔻��ɂ���

|

| |

�@�Ȃ�قǁA�l�p���̓����蔻��̗L���̈���l������悢�̂ł��ˁB

�@�����Ȃ�ɉ��߂��Ă݂��Ƃ���A�p�����̍��W�Ɖ~�̒��S�̊p�x�����߁A���̊p�x-��`�̌X���ŏo�����p�x���A

�@�O�`�X�O�x�{�Ƃ̏ꍇ�i�p�̉ӏ��ɂ���Ĕ͈͕͂ς��H�j�ł���Ώ�ō���������蔻�菈�������s�B

�@�����������ꍇ�͊p�����̍��W�Ɖ~�̒��S�̋��������߁A���̋�����range�������ꍇ�͓�����A�����łȂ���Γ������Ă��Ȃ�������Ԃ��Ƃ������Ƃ��Ɨ������܂����B

�@���������̂��߂ɂ͊p�̍��W���������Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł����A

�@�ƕ������X���Ă���ꍇ�̂��ꂼ��̊p�̍��W�̌v�Z���@��������܂���B

�@�P����x��cos�ƁAy��sin��+90�������������ł͏o�Ȃ��݂����ł����i�X���͋�`�̒��S����̐��l�Ȃ̂Łj�B

�@�����I�Ȑ��w���Ƃ͎v���̂ł����A�ǂ����v�����܂���B

�@�ǂȂ����v�Z���@�������Ă��������Ȃ��ł��傤���B

157�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: �� ..�㋉�ҁi17,920�|�C���g�j

Date: 2008/12/11(��) 18:06

No:25555

|

|

|

Title: Re:�~�Ƌ�`�̓����蔻��ɂ���

|

| |

�����́B

�������₳���Ă�����Ă���҂ł����A

�ґ��ɉ��̂͏��߂ĂȂ̂ł������ȓ_�����邩������܂��A�Q�l�܂łɁB

�܂��A����̏������v���O�����ł����A�v�Z�����͂قڑS�Ă����Ă���A�\�z����Ă���ʂ蔻�f�����Ⴂ�܂��B

��G�c�Ɍ����Δ��f����������Ă��܂��̂ŁA���������ς���Έꉞ����͎���悤�ɂȂ�܂��B

����ƌ�̃��X�ł͏C������Ă��܂����A��ԍŏ��ɏ������\�[�X�̔��f���̂Ƃ���ŁA

if(kyori_x=c_range+yoko && kyori_y<=c_range+tate)

�ƂȂ��Ă����̂ŁA�ꉞ�m�F���Ă݂Ă��������B

�܂��A�ŏ��ɉ摜��50�~15�s�N�Z���Ə����Ă���܂����A�v���O�����\�[�X���ł�30�~50�̉摜�Ƃ����R�����g������܂��̂ŁA������x�摜�̃T�C�Y���m�F���Ă݂�̂�������������܂���B

DX���C�u������GetGraphSize���ʼn摜�T�C�Y���擾����Έ�Ԋm���ł͂���܂����B

�Ȃ��A���̔��肪����悤�ɂȂ��������m�F�o�������Ƃ́A�ŏ��ɍs���Ă���l�p�`�̂S���_�Ƃ̓����蔻��͖����Ă����v�Ȃ͂��ł��B�Ƃ��������S���_�̈ʒu���X���ɑΉ����Ă��Ȃ����߁A���̏�ԂŌX����Ɣ���̖W���ɂȂ�\��������܂��B

�ꉞ����Ȋ����ł��B

�m�F�͂��܂������A�Ԉ���Ă����炲�߂�Ȃ���m(__)m

�NjL�F

�����܂���A�摜����������ł�30�~50�ł��ˁB

����Ȃ�A�S���_�Ƃ̓����蔻�蕔�����������ŏ����}�V�ɂȂ�͂��ł��B

�����ƌ����ɔ��肷��ꍇ�́A���ɂ͂�����ƍ��̏�������܂���^^;

�E�Q�l�摜

http://www1.axfc.net/uploader/Img/link.pl?dr=7651900951&file=Img_28291.png

http://www1.axfc.net/uploader/Img/link.pl?dr=4993907147&file=Img_28292.png

542�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: ���� ..����ҁi2,690�|�C���g�j

Date: 2008/12/11(��) 19:00

No:25556

|

|

|

Title: Re:�~�Ƌ�`�̓����蔻��ɂ���

|

| |

�@���l�A���肪�Ƃ��������܂��I

�@�摜�̃T�C�Y�͎��̃~�X�ł��A�\����܂���B��������30�~50�ł��B

�@�܂��A�m���ɂS�_�Ƃ̋��������߂镔���͕s�v�ł��ˁB

�@���̓_���X���ɑΉ��ł���悤�A�l�_���X�����Ƃ��̍��W�̎Z�o���@���m�肽���̂ł����A�Ȃ��Ȃ��l�����܂���G

�@���f�����������������Ƃ̂��Ƃł����A���̏��������f���ł́u��`���m�̔���v�ɂȂ��Ă�����̂��A�C�����邱�ƂŁu�~�Ƌ�`�̔���v�ɂ��邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł��傤���H�@���̏ꍇ�͂ǂ̂悤�Ȏ��Ŕ��f��������ǂ��̂ł��傤���B��肭�~�`�̕���������悤�Ȏ��A�S���v�����܂���c�c�G�G

�@���ꂪ������A���Ȃ�Z�����ʼn~�Ƌ�`�̔��肪�ł���̂ł����c�c����������ƍl���Č��܂��B

308�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: �� ..�㋉�ҁi17,235�|�C���g�j

Date: 2008/12/11(��) 21:39

No:25558

|

|

|

Title: Re:�~�Ƌ�`�̓����蔻��ɂ���

|

| |

�O��̎��̃��X�ŁA�NjL�����������������ł����Ⴒ����ɂȂ��Ă��܂��܂����̂ŁA�܂��͈�U�O��̃��X�̓��e���ȉ��ɐ������܂��B

�܂��A�~�Ƌ�`�̓����蔻��i�X�����l������j�ɂ��Ă͓������ꂽ�v���O�����\�[�X����A

int i;

for(i=0; i<4; i++){

kyori[i]=sqrt((cx-x[i])*(cx-x[i])+(cy-y[i])*(cy-y[i]));

if(kyori[i]<=c_range)

hit=1;

}

�̕������폜���邾���ʼn~�ƂS���_�y�тS�ӂ̓����蔻�肪�قڐ��m�Ɂi�O��̎��̃��X�ɂ���摜���x�j�Ƃ�܂��B

�c�c�Ǝv���܂��B

�m�F�͂����̂ł����A

���ꂪ����̑z�肳��Ă��锻��ƍ����Ă��邩�ǂ�����������Ǝ��M���Ȃ��̂�^^;

�Ƃ肠����������ANGLE��ς��A�X���Ă��Ă������蔻�肪���Ă��鎖���m�F���Ă݂Ă��������B

�O��̃��X�ł͉摜�̃T�C�Y�����Ⴂ���Ă������ߔ��f�����Ⴄ�Ƃ����w�E�����Ă��܂��A

���̌�C�Â��NjL���������A�Ƃ�������ł����A

�NjL�ȑO�̕��͂��폜�Ȃ肵�Ă����悩�����̂ł����c�c���������Ă��܂��Đ\����Ȃ��ł�m(__)m

�����܂ł��O��̃��X�̂܂Ƃ߂ł����A���̓_�͋��炭��������Ă���Ǝv���܂����A�ꉞ�Ƃ������ƂŁB�B�B

�ŁA�������炪�{��́u�X���ɂ��Ή������S���_�̍��W�v�̋��ߕ��ł��B

�Ƃ肠�����E��̓_�������l���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

�܂��A���̎l�p�`��PI�A�܂�O���`�P�W�O���̊ԂŌX���܂��B

�O���`�P�W�O���̊Ԃʼn�]����Ǝv���Ă�����Ă����v�ł��B

�l�p�`����]����ƁA�E��̍��W�����R�ꏏ�ɉ�]���܂��B

��]����Ƃ������Ƃ́A���̉�]����ׂ̒��S���W�����݂��邱�ƂɂȂ�܂����A

���̏ꍇ�͎l�p�`�̒��S�A�܂�(ex,ey)�ł��B

�E���(ex,ey)�𒆐S�ɂ��ĉ�]���Ă��鎖�ɂȂ�܂��B

�ǂ��𒆐S�ɂ��ĉ�]���Ă��邩��������A���ɋ��߂�̂́A

���̓_�i���̏ꍇ�͉E��j�͒��S����ǂ̊p�x�łǂꂾ���̑傫���i�����j�̈ʒu�ɂ���̂������߂鎖�ɂȂ�܂��B

�܂��͒��S�ƉE��̊p�x�����߂܂��傤�B

�Ⴆ�A�����atan2���ŋ��߂��������������Ǝv���܂��B

���͒��S����ǂꂾ���̑傫��(����)�̈ʒu�ɂ��邩�ł��B

�Ⴆ�A����͎O�����̒藝�i�s�^�S���X�̒藝�j���g���ċ��߂邱�Ƃ��o���܂��B

�p�x�A�傫�������܂�܂����̂ŁA����Œ��S���猩���E��̍��W�����߂���͂��ł��B

�q���g�Ƃ��ẮA�A�A

x[1] = ex + cos(?) * ?;

y[1] = ey + sin(?) * ?;

�Ƃ��������ł��B

�܂Ƃ߂�ƁA

�P�D��]�̒��S���W(ex,ey)�ƉE��̊p�x�����߂�B

�Q�D��]�̒��S���W(ex,ey)�ƉE��̑傫���i�����j�����߂�B

�R�D��L�̃q���g�ƍ��킹�Ȃ���A���߂��l���ǂ��g���Ηǂ����l����B

�ł��B

���Ȃ݂ɕϐ�ANGLE�����R��L�̎��̂ǂ����ɓ���Ȃ�������܂���B

����͂����܂ł����ł���A���ɂ�����ł��ȒP�Ȃ����͂���Ǝv���܂��̂ł��̓_�����ӂ��������B

����̂�肽�����Ǝ��̉��߂ɂ�����������Y�������邩������܂��A

�����ł��Q�l�ɂȂ�K���ł��B

685�|�C���g �𗎂Ƃ��Ă��܂����B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: ���� ..���������i2,265�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 00:27

No:25566

| ����!

|

|

Title: Re:�~�Ƌ�`�̓����蔻��ɂ���

|

| |

�����l

�@���肪�Ƃ��������܂��B

�@���̃~�X�ō��������Ă��܂��Ă����܂���G

�@�����Ė{��́u�X���ɂ��Ή������S���_�̍��W�v�ł����A

�@���l�̃q���g�ƏƂ炵���킹�Ď��s���낵�Ă݂��Ƃ���A

�@�Ȃ�Ƃ������ł��܂����I

//�X���ɑΉ����Ă��钸�_�l��

x[0]=ex-kyori[0]*cos(ANGLE+atan2(tate,yoko));//����

y[0]=ey-kyori[0]*sin(ANGLE+atan2(tate,yoko));

x[1]=ex+kyori[1]*cos(-ANGLE+atan2(tate,yoko));//�E��

y[1]=ey-kyori[1]*sin(-ANGLE+atan2(tate,yoko));

x[2]=ex-kyori[2]*cos(-ANGLE+atan2(tate,yoko));//����

y[2]=ey+kyori[2]*sin(-ANGLE+atan2(tate,yoko));

x[3]=ex+kyori[3]*cos(ANGLE+atan2(tate,yoko));//�E��

y[3]=ey+kyori[3]*sin(ANGLE+atan2(tate,yoko));

�@kyori[0~1]�͂��ꂼ��̓_�Ɖ~�̒��S�̑傫���i�����j�ł��B

�@����ŗ^�������W�Ɖ~�̒��S�̋��������߂邱�ƂŁA������̔��菈�����s���܂����B

�@ANGLE��K���ȃt���[�����Ƃɉ�]�����Ď������Ă݂��Ƃ���A�����蓖���蔻�����邱�Ƃ��o���܂����I

�@��͉~�̒��S�����������łȂ��ꍇ�̎��ɁA��ō�����v���O���������s���������`�Ɖ~�`�̓����蔻��̊����ł��B

��Sleepy�l

�@���肪�Ƃ��������܂��B�@

�@�����܂���A�����Əڂ����������Ă����ׂ��ł����c�c�B

�@�e�[�u�����Ƃ̂��Ƃł����A�m���ɍ����������v���O�����̌v�Z���@�͕��S�̑傫���A�����̏d�����̂ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��̂ŁASleepy�l�̂����t�ʂ�y�ʉ����Ă݂����Ǝv���܂��B

�@���āA���菈���̌v�Z�����͊������܂����̂ŁA����ňꉞ�̉����Ƃ����Ă��������܂��B

�@Libra�l�ASleepy�l�A���l�A�����͂��肪�Ƃ��������܂����I

425�|�C���g �𗎂Ƃ��Ă��܂����B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: ���� ..���������i2,337�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 16:23

No:25585

|

|

|

Title: Re:�~�Ƌ�`�̓����蔻��ɂ���

|

| |

�@��Ó�l�A���肪�Ƃ��������܂��I

�@������������̔�����@���g�����ƂɂȂ����̂́A

�@�p���������b�ł��������x�N�g������ρE�O�ς𗝉��ł��Ȃ���������Ȃ�ł��B

�@�������������Ă��A������v���O�����ւƗ��Ƃ����ޕ��@�����܂���������Ȃ��B

�@���������Ă�����ł͕��ɂȂ�Ȃ��̂ŁA�����܂����x���W�������ł��B

72�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: Dixq (�Ǘ��l) ..�`���Ȃ�n�b�J�[�i922,860�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 16:56

No:25586

|

|

|

Title: Re:�~�Ƌ�`�̓����蔻��ɂ���

|

| |

�~�Ǝl�p�`�̓����蔻��ɂ��āA�܁`������Ƃj�l�ɂ��w�����������܂����B

���̕��@���ȉ��ɏЉ�܂��B

(���ꂼ��̏����͓Ɨ��������̂���Ȃ��̂ŁA���킹�Ă���������)

������v���O�����Ŏ��������̂�

// �l�p�`(p1-p2, width)�Ɖ~(pt, r)�̓����蔻��

// p1x : �l�p�`���S�����̎n�_x

// p1y : �l�p�`���S�����̎n�_y

// p2x : �l�p�`���S�����̏I�_x

// p2y : �l�p�`���S�����̏I�_y

// width : �l�p�`�̕�

// px : �~�̒��Sx

// py : �~�̒��Sy

// radius : �~�̔��a

bool

hittest (double p1x, double p1y, double p2x, double p2y,

double width,

double px, double py,

double radius)

{

double l = sqrt ((p2x - p1x) * (p2x - p1x) + (p2y - p1y) * (p2y - p1y)) / 2.0;

double w = width / 2.0;

double r = radius;

double Pa = p2y - p1y;

double Pb = p1x - p2x;

double Pc = -Pa * p1x - Pb * p1y;

double cx = (p1x + p2x) / 2.0;

double cy = (p1y + p2y) / 2.0;

double Qa = -Pb;

double Qb = Pa;

double Qc = Pb * cx - Pa * cy;

double lp = fabs (Pa * px + Pb * py + Pc) / sqrt (Pa * Pa + Pb * Pb);

double lq = fabs (Qa * px + Qb * py + Qc) / sqrt (Qa * Qa + Qb * Qb);

return (lp <= w && lq <= l

|| (lp <= w + r && lq <= l + r

&& (lq <= l

|| lp <= w

|| (lp - w) * (lp - w) + (lq - l) * (lq - l) <= r * r)));

}

�@

�ł��B

PDF�t�@�C�����L���v�`��������������Ǝ���G�Ɍ�������̂́A

�v���O�����ŕ\������Ƃ������ȒP�Ɍv�Z�o���Ă��܂��悤�ł��B

���sqrt���g�킸�Ɍv�Z�ł���悤�Ɏ���ύX��������Ōv�Z�o������ɂȂ�Ǝv���܂��B

���w�����������܁`������A�j�l�A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂�m(_ _)m

(��`���l�p�`�@�ɏC�����܂���)

610�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: �ȂȂ� ..���������i1,308�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 21:07

No:25603

|

|

|

Title: Re:�~�Ƌ�`�̓����蔻��ɂ���

|

| |

�~�Ƌ�`�̓����蔻��Ȃ�A�~�̒��S�����`�̈�ԋ߂��ꏊ�ւ̒��������߂āA���ꂪ�~�̔��a���傫�����ǂ����f���邾���ł��ˁB

// �_ p �� ��` r �̊Ԃ̋����̕������v�Z����

double SquareDistance_PointRectangle(

double px, double py,

double rx, double ry, double rw, double rh)

{

double sqDist = 0.0;

if (px < rx) sqDist += (rx - px) * (rx - px);

if (px > rx + rw) sqDist += (px - rx - rw) * (px - rx - rw);

if (py < ry) sqDist += (ry - py) * (ry - py);

if (py > ry + rh) sqDist += (py - ry - rh) * (py - ry - rh);

return sqDist;

}

bool TestCircleRectangle(

double cx, double cy, double cr,

double rx, double ry, double rw, double rh)

{

// �~�̒��S�Ƌ�` r �̊Ԃ̋����̕������v�Z

double sqDist = SquareDistance_PointRectangle(cx, cy, rx, ry, rw, rh);

// �~�Ƌ�` r ����������̂́A�����̊Ԃ̕�������������

// ���������~�̔��a�����������ꍇ

return sqDist <= cr * cr;

}

���́u�Q�[���v���O���~���O�̂��߂̃��A���^�C���Փ˔���v�ɂ���\�[�X���������������������ł��B

����Ȋ����ŏ����Γ��삷��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

2�{�̃|�C���g����ɓ��ꂽ�I 928�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: ���� ..���������i2,442�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 22:56

No:25605

|

|

|

Title: Re:�~�Ƌ�`�̓����蔻��ɂ���

|

| |

�@�Ǘ��l�l�A�������l�A���肪�Ƃ��������܂��I

�@�ǂ���̃\�[�X�ł��u�~�Ƌ�`�̔��菈���v�̐��퓮����m�F���܂����B

�@�ǂ�����X�}�[�g�ȃv���O�����Ŋ������܂����I

�@�X�����ꍇ�ɑΉ���������@�́A�����Ȃ�ɍl���Ă݂悤�Ǝv���܂��B

�@���肪�Ƃ��������܂����`�B

105�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: �܁`�� ..���S�ҁi8,365�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 23:49

No:25608

|

|

|

Title: Re:�~�Ƌ�`�̓����蔻��ɂ���

|

| |

����

�Ǘ��l���\��t�������̂͌X���ɑΉ����Ă��܂���O�O

�����i���[�U�[�̎n�_�ƏI�_�j�̍��W���ς�邱�Ƃɂ��A�X�����l�p�`�ƂȂ�܂��B

�^�C�g���ł́u��`�v�Ƃ���A��`�Ƃ͌X���Ȃ��i��A���A���A�E�Ӂj���Ӗ�����l�p�`

�̏ꍇ�������H�̂ŁA���m�ɂ́A�u�~�Ǝl�p�`�̓����蔻��v�Ƃ����ׂ��ł��傤�ˁO�O�G

65�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: ���� ..����ҁi2,858�|�C���g�j

Date: 2008/12/13(�y) 00:33

No:25610

|

|

|

Title: Re:�~�Ƌ�`�̓����蔻��ɂ���

|

| |

�@�܁`���l�A���肪�Ƃ��������܂��I

�@�����܂���A�m���ɊǗ��l�l�̃\�[�X�͌X���ɂ��Ή����Ă܂��ˁc�c������������őS�R�����ł��ĂȂ������݂����ł��G

�@�܂��A��`�Ǝl�p�`��������Ă����悤�ł����f�����������܂����B��������܂���G

�@�ꉞ�Ǘ��l�l�̃v���O������

start_x=ex-yoko*cos(ANGLE);

start_y=ey-yoko*sin(ANGLE);

end_x=ex+yoko*cos(ANGLE);

end_y=ey+yoko*sin(ANGLE);

if(hittest(start_x, start_y, end_x, end_y, tate*2, cx, cy, c_range)==true)

hit=1;

�@����Ȋ����œ����蔻�菈����n���Ă݂܂����B

�@���ʁA���t���[�����ƂɊp�x��ω������Ď������Ă݂Ă��A������l�p�`�Ƌ�`�̔��肪���܂����I

�@���Ȃ蕪����₷���A��r�I���ʂł��ȒP�Ȕ�����@�őf���炵���ł��B

�@�Ƃ�ŔY��ł���܂܂ł͐�ɕ�����܂���ł����B�F�l�ɑ��k���ėǂ������ł��I

�@���x�����A���肪�Ƃ��������܂����`�B

416�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: Libra ..����ҁi2,763�|�C���g�j

Date: 2008/12/13(�y) 04:03

No:25614

|

|

|

Title: Re:�~�Ƌ�`�̓����蔻��ɂ���

|

| |

��`�������` �Ȃ̂ł��̂܂܂ł����Ǝv���܂���B�w���W�ɑ��Ċp�x�̕t���Ă��`�̓����蔻��x�Ƃ��B

�l�p�`���Ƒ�`�Ƃ����܂�ł��܂��̂ŁB

�ȑO�A�{���ɂ���V���[�e�B���O�Q�[���쐬�̖{���R�`�S���������ǂ݂����̂ł����A�����蔻��͉~�Ɖ~�̔��肵���L�ڂ���Ă��炸�A���[�U�[�̓����蔻�蓙���L�ڂ���ĂȂ������ł��B

���[�U�[�Ɋւ��Ă͉~�̏W���ō쐬���A�����蔻��͉~�Ɖ~�ōs���Ă܂����B

����ɁA���ꂪC++�ł������̂ŁA(C�݂̂̎����ɂƂ��Ă�)�{�͂قƂ�ǎQ�l�ɂȂ�Ȃ������ł��B

��������ώQ�l�ɂȂ�܂����A���肪�Ƃ��������܂��B

230�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: ��Ó� [URL] ..�n���̃v���O���}�[�i45,364�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 13:34

No:25577

|

|

|

Title: Re:�A�v���P�[�V�����̃T�C�Y�ɂ���

|

| |

�E�f�o�b�O�ł̓f�o�b�O�������s�t�@�C���ɓ����B

�E�v���W�F�N�g�̃v���p�e�B�ŁA�œK���Ɋւ��鍀�ځi�����ł̓����[�X�Łj�ɊW�B

�EDX ���C�u������ �}���`�X���b�h DLL (/MTd)�ō쐬�������C�u�����Ŗ����̂ŁA

�@�����^�C���f�[�^�����s�v���O�����ɑg�ݍ��܂��B

�@�i�����I�� /MTd �Ń����N���Ă��܂��Ώ������Ȃ邩���j

�EC++ �͗�O�W�y�ь^�������悤�ɃR���p�C������Ƒ傫���Ȃ�B

�����グ���܂��B

���ɁA�f�o�b�O�łƃ����[�X�ł̎��s�t�@�C���̃T�C�Y�͑傫���Ⴂ�܂��B

�����^�C�����C�u���������s�t�@�C���Ƀ����N������@�ł́A�g�p���Ă���

�����^�C�����C�u�����̐��ɂ���Ĕ��I�ɑ������܂��B

�������A�����^�C�� DLL �Ƃ��č쐬�������s�t�@�C���́A

�����^�C�����C�u�����̃C���X�g�[�������Ă��Ȃ��ƋN���ł��܂���B

200�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: Dixq (�Ǘ��l) [URL] ..�`���Ȃ�n�b�J�[�i921,858�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 13:34

No:25578

|

|

|

Title: Re:�A�v���P�[�V�����̃T�C�Y�ɂ���

|

| |

VisualStudio�ł����H

Release�ł͂Ȃ�Debug�ɂ��Ă��܂��H

����VisualStudio�ł�����A���j���[�o�[�t�߂ɁuDebug�v�ƕ\������Ă���Ǝv���̂ŁuRelease�v�ɕύX���ĉ������B

�����\������Ă��Ȃ����́u�r���h�v���u�\���}�l�[�W���[�v������ύX�ł��܂��B

�����ϐ��̕\���ȂǁA�f�o�b�O�ł��Ȃ��Ȃ����ɁA���s�t�@�C�����y���Ȃ�܂��B���s���x���ς��悤�Ȃ̂ŁA�z�z���ɂ�Release�ɂ���Ƃ����ł��B

��ARelease�ɂ����܂܂Ńf�o�b�O����ƁA�����ϐ��ɕςȒl���\�������̂ŁA�f�o�b�O���鎞��Debug�ɖ߂��Ă��������B

239�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: kazuoni [URL] ..�n���̃v���O���}�[�i40,849�|�C���g�j

Date: 2008/12/12(��) 20:13

No:25599

| ����!

|

|

Title: Re:�A�v���P�[�V�����̃T�C�Y�ɂ���

|

| |

��Ó₳��A�Ǘ��l�����肪�Ƃ��������܂��O�O

������̂��������ʂ�ł����B�B

���܂őS���C�ɂ������Ƃ��Ȃ������̂�

�f�o�b�O�E�����[�X�̑S���Ⴂ�𗝉��ł��Ă��܂���ł����B

����Ȑ��\�̂���visual C++���܂��g�����Ȃ��Ă܂���O�O�G

�ł�Debug�@�\�͂������ł��ˁB

�w�Z�Ŏg���Ă�Linux�͂��̋@�\���Ȃ��A

�G���[�ƌ����u�Z�O�����e�[�V�����ᔽ�v�ł��ˁO�O�G

�ŏ��̂���̓|�C���^���T���Ă����̂ŁA

���̃G���[�����łǂꂾ���ꂵ���Ƃ��E�E�E��

���݂܂���B�B�b������܂����B

�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�܂���낵�����肢���܂��B

79�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: Dixq (�Ǘ��l) [URL] ..�`���Ȃ�n�b�J�[�i919,353�|�C���g�j

Date: 2008/12/10(��) 01:38

No:25454

|

|

|

Title: Re:�}�E�X���g�����Q�[��

|

| |

�����`�I���W�i���Q�[���ł����H

���삨���l�ł��B

����Ă݂܂����B

�悢�������ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂��B

�̂�����}�E�X�ő��삷����H���v���o���܂����B

���H�̒����}�E�X�Ői��ł�����ł����A�|�C���^���ǂɐڐG������A�E�g���ēz�ł��B

�t���b�V���Q�[���ł͂Ȃ�����A�}�E�X�ő��삷����{�̃Q�[�����ĈĊO���Ȃ��̂ŁA

�}�E�X�Q�[���͂�����ƐV�N�ł���ˁB

154�|�C���g ����ɓ��ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Name: �悤���� ..����ҁi2,809�|�C���g�j

Date: 2008/12/10(��) 21:38

No:25518

|