public class DiagramCalcr {

// centerを中心に角度ang、頂点群ptを回転する

public static void RotateDiagram(PointF pt[], final PointF center, final float ang) {

for (int i = 0; i < pt.length; i++) {

RotatePt(pt[i], center, ang);

}

}

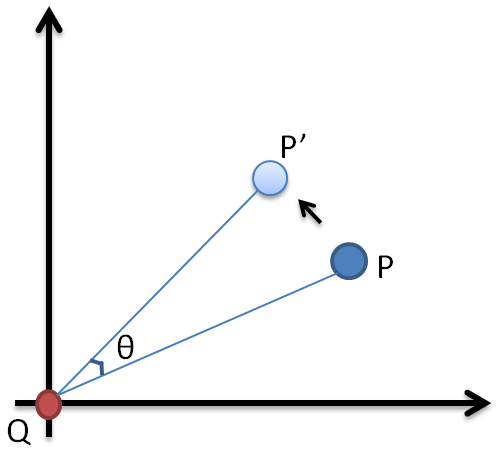

// rotaPtを中心に角度ang、origPtを回転する

public static void RotatePt(PointF rotaPt, final PointF origPt, final float ang) {

float cx = origPt.x;

float cy = origPt.y;

float x = rotaPt.x;

float y = rotaPt.y;

rotaPt.x = (float) (cx + Math.cos(ang) * (x - cx) - Math.sin(ang) * (y - cy));

rotaPt.y = (float) (cy + Math.sin(ang) * (x - cx) + Math.cos(ang) * (y - cy));

}

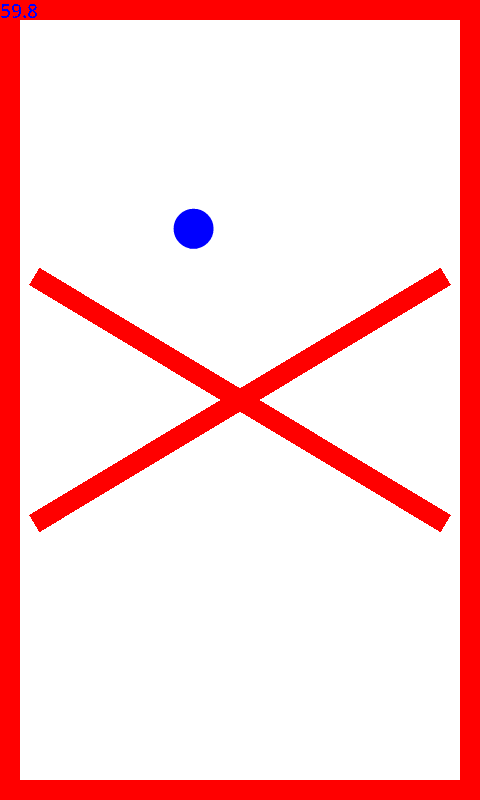

// 頂点群ptの線分とcirが接触していたらその接触しているベクトルをverに格納してtrueを返す

public static boolean isHit(PointF pt[], final Circle cir, Vec vec) {

if (pt.length < 2) { // 線でなければ

return false;

}

int len = pt.length;

for (int i = 1; i <= len; i++) {//例えば線分0-1,1-2,2-3,3-0とループさせてつなげる為%を使用してループ

Line line = new Line(pt[i - 1].x, pt[i - 1].y, pt[i % len].x, pt[i % len].y);

if (isHitLC(line, cir) == true) {//接触していれば

vec._x= pt[i % len].x - pt[i - 1].x;//その線分のベクトルを格納する

vec._y= pt[i % len].y - pt[i - 1].y;

return true;

}

}

return false;

}

//線分lineと円cirが当たっていればtrueを返す

public static boolean isHitLC(Line L,Circle C){

// 円と線分の当たり判定関数

if((L._sx*(C._x-L._x) + L._sy*(C._y-L._y)) <= 0){

// 始点を通る、線分に垂直な線を置いたとき、円の中心が線分の範囲外にあったとき

// 「線分の始点から円の中心までの距離の2乗」と「円の半径の2乗」との比較

return (C._r*C._r >= (C._x-L._x)*(C._x-L._x)+(C._y-L._y)*(C._y-L._y));

} else if(((-L._sx)*(C._x-(L._x+L._sx)) + (-L._sy)*(C._y-(L._y+L._sy))) <= 0){

// 終点を通る、線分に垂直な線を置いたとき、円の中心が線分の範囲外にあったとき

// 「線分の終点から円の中心までの距離の2乗」と「円の半径の2乗」との比較

return (C._r*C._r >= (C._x-(L._x+L._sx))*(C._x-(L._x+L._sx))+(C._y-(L._y+L._sy))*(C._y-(L._y+L._sy)));

} else {

// 線分の始点終点に垂線を引っ張ったとき、円の中心がその範囲内にあったとき

float e = (float) Math.sqrt(L._sx*L._sx + L._sy*L._sy); // これでx,y成分を割れば単ベクトルになる

float c2 = (C._x-L._x)*(C._x-L._x)+(C._y-L._y)*(C._y-L._y);

float b = (C._x-L._x)*(L._sx/e)+(C._y-L._y)*(L._sy/e); // 内積で算出した、隣辺の長さ

return (C._r*C._r >= c2 - b*b);

}

}

}

Portions of this page are modifications

based on work created and shared by Google and used according to terms

described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

- Remical Soft -